微信扫一扫

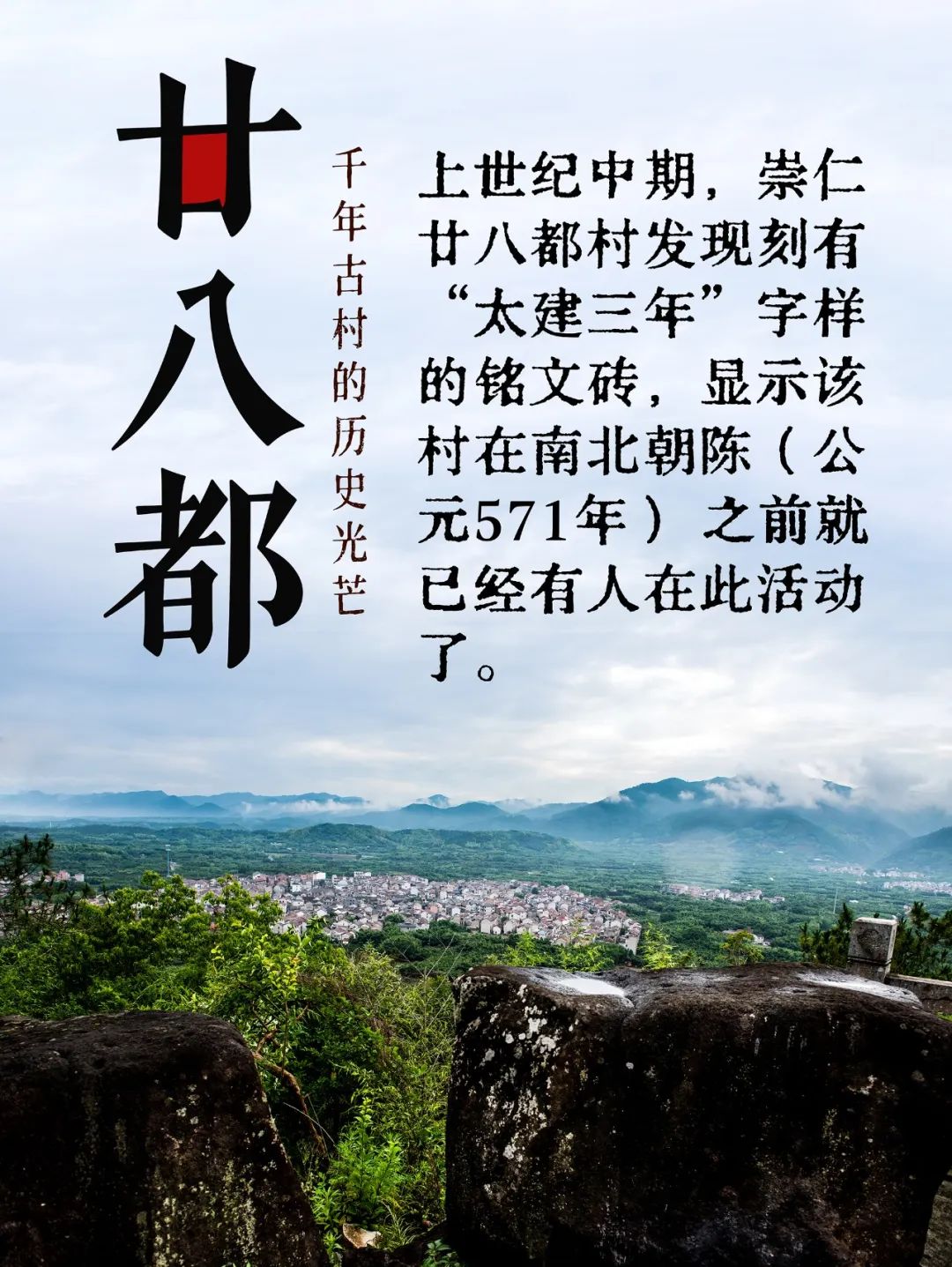

廿八都:千年古村的历史光芒

廿八都村东有剡西第一名山的瞻山,挺然秀峙,形如笔尖,民间又称尖山。山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。瞻山虽不高,但山上古木参天,葱葱郁郁,雨季时,烟雨朦胧,古松隐约,氤氲迷人。特别是山顶矗立的三块巨石,使这座小山更添灵秀。瞻山的出名,还得归功于晋代高僧帛道猷,因他自爱瞻山之秀,结庐于瞻山之麓,每天礼拜这三块巨石,施医赠药,优游山林,临风采药,吟诗作词。后受仙人之邀,入天台山采药而不返,留下了一段羽化成仙的千古神话。也给后人留下了无穷的悬念和绵长的思念。又说这三块石头是帛道猷拜石之余以棋会友的场所,后来围棋由此传入民间。这也可以说是晚清、民国时期崇仁围棋的滥觞。瞻山脚下有一条清澈的古涧,自北向南蜿蜒流淌,说帛道猷常常在处涤巾洗衣,故名为涤巾涧。涤巾涧架一桥,名涤巾桥,是进入瞻山风景区的唯一通衢。

廿八都村中建筑错落有致,有较多清代台门古建筑。这些古建筑都在清康熙年间之后建造,之前有一段因逆寇作乱,廿八都被焚为白地的悲惨历史。康熙十二年秋,耿精忠打着“反清复明”的旗号,响应吴三桂在福建起事,嵊县人金国兰、吴双奇趁势起事,荼毒乡里。廿八都瞻山张氏族人为保境安民,结寨据兵与金、吴相抗,结果全村被焚,族人遭屠。现在的廿八都老村就是在那次灾难后,张氏一族花了二百多年时间的经营、重建才得以恢复的。这也是廿八都虽有千年以上的建村历史,却没有建造于清康熙年间之前的历史建筑的原因。

左右滑动查看更多

左右滑动查看更多

贼人横行乡里,荼毒生灵,对瞻山庙却不敢造次。瞻山庙是由张氏族人始建于南宋乾道八年(公元172)的古刹,远近闻名。初为祭祀晋诗僧帛道猷而建。初建时为一小祠(灵威王),后几经改建扩建,特别是辛亥革命之士张柏岐的捐资兴建,才成现在规模之祠庙。清末民初时,庙内戏台每年演戏百台,尤以庙会戏最盛。上世纪二三十年代,男子小歌班马潮水、高升舞台筱丹桂、四季春班傅全香等越剧艺人曾先后在此演出。如今曕山古庙和万年戏台几经修缮后焕然一新,香火不绝。

左右滑动查看更多

廿八都村,名人辈出,辛亥志士张伯岐、印刷史专家张秀民、“越剧皇后”张茵等皆为廿八都人。

张伯岐(1881—1937),17岁因误伤人命而落草为寇,后与时代际遇,成为“旧民主主义”革命的先锋人物。后任陆军少将,浙江先锋团团长兼游击队统带、三任镇海炮台司令等多职;张伯岐在自己的家乡廿八都村开办历史上第一所学校——瞻山小学,为开启民智、传播文化作出了积极贡献。

左右滑动查看更多

张秀民(1908-2006),中国目录学家、印刷史专家。1931年毕业于厦门大学国学系,同年进入国立北平图书馆(今北京图书馆),直到1971年退职回乡。退职后,张秀民先生在廿八都老家一座简陋孤寂的台门屋里蛰居30 多年,孜孜以求,青灯孤影,一边奉养老母于堂上,一边整理编写着他整理编写的学术专著《中国印刷史》及《中国活字印刷史》。这两书为国内乃至全世界最完整、最权威的印刷史研究巨著。

左右滑动查看更多

张茵(1927—2005),国家一级演员。曾任浙江省文联委员、浙江省剧协理事、名誉理事、浙江省越剧院艺术指导等职。曾与竺水招、周宝奎、尹桂芳等著名表演艺术家合作演出。1965 年成为浙江女子越剧的台柱花旦,为浙派女子越剧的代表人物之一。

每一个走出廿八都的名人,都彰显着自己的个性,书写着人生的精彩,在历史的长河中留下了深深的一笔,为后人传为佳话。

摄影:史武坚 邵建林

范大成 张建秋

撰文:范大成

编辑:张建秋

来源:闲情偶摄

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

-

雲庐在售

三江街道 27700元/㎡ 价格待定 -

剡湖云璟在售

剡湖街道 14491元/㎡ 价格待定 -

碧桂园·棠樾府在售

浦口街道 10490元/㎡ 价格待定 -

金昌·香湖明月在售

鹿山街道 13000元/㎡ 价格待定 -

金昌·白鹭金湾 在售

三江街道 9699元/㎡ 价格待定 -

中国铁建嵊星湾在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

中国铁建官河府 在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

嵊州上悦城 在售

三江街道 8900元/㎡ 价格待定 -

观河盛世府|创世纪在售

三江街道 9000元/㎡ 价格待定 -

中梁·越江府在售

鹿山街道 10000元/㎡ 价格待定 -

勤业阳光龙庭售罄

三江街道 8500元/㎡ 价格待定 -

恒大越府 在售

三江街道 11500元/㎡ 价格待定

-

吾悦单身公寓

三江街道45㎡| 1室1厅 1500元 面议 -

恒大未来城

三江街道136㎡| 4室2厅 3100元 面议 -

君悦新天地

三江街道65㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

嵊星湾

三江街道107㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

碧桂园

三江街道120㎡| 3室2厅 2900元 面议 -

名士颐景园

三江街道89㎡| 3室1厅 2600元 面议 -

上悦城

浦口街道90㎡| 3室2厅 3200元 面议 -

官河府

三江街道97㎡| 3室2厅 2600元 面议 -

恒大未来城

三江街道118㎡| 3室2厅 2800元 面议 -

丽湖小区

三江街道100㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

黄金水岸

鹿山街道70㎡| 2室1厅 2700元 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道110㎡| 3室2厅 3200元 面议

-

中大剡溪花园

三江街道135㎡| 3室2厅 128万 面议 -

朝晖雅苑

三江街道109㎡| 3室2厅 99.8万 面议 -

赞成雍景园

剡湖街道137㎡| 4室2厅 135万 面议 -

南津路

剡湖街道90㎡| 3室2厅 81.8万 面议 -

和悦公馆

浦口街道90㎡| 3室2厅 110万 面议 -

金湾国际

浦口街道148㎡| 3室2厅 162.8万 面议 -

黄金水岸

鹿山街道122㎡| 3室2厅 139.8万 面议 -

绿地香港

浦口街道89㎡| 3室2厅 62万 面议 -

明山桃源

浦口街道256㎡| 4室2厅 298万 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道167㎡| 3室2厅 210万 面议 -

金湾国际

浦口街道327㎡| 4室2厅 488万 面议 -

恒大未来城

三江街道175㎡| 5室2厅 179.8万 面议

微信公众号

微信公众号