微信扫一扫

嵊州这个古村上央视了 !

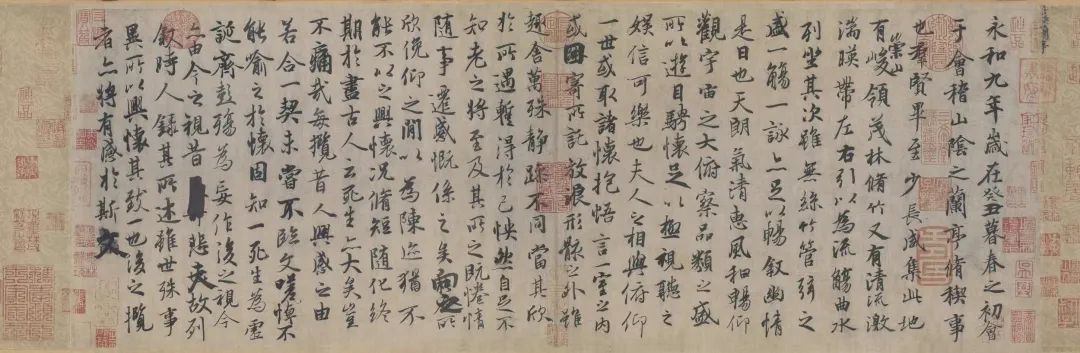

明代著名学者何良俊说“自唐以前书法集大成者王右军也,自唐以后集书法大成者赵集贤也”。所谓的王右军便是大书法家王羲之,在古代,以官职称呼是一种传统,这种称呼方式既体现了对对方的尊重。如今“王羲之”已是“书法好”的同义词,甚至再时髦点,可以是夸人字写得好的形容词(如:这很“王羲之”)。

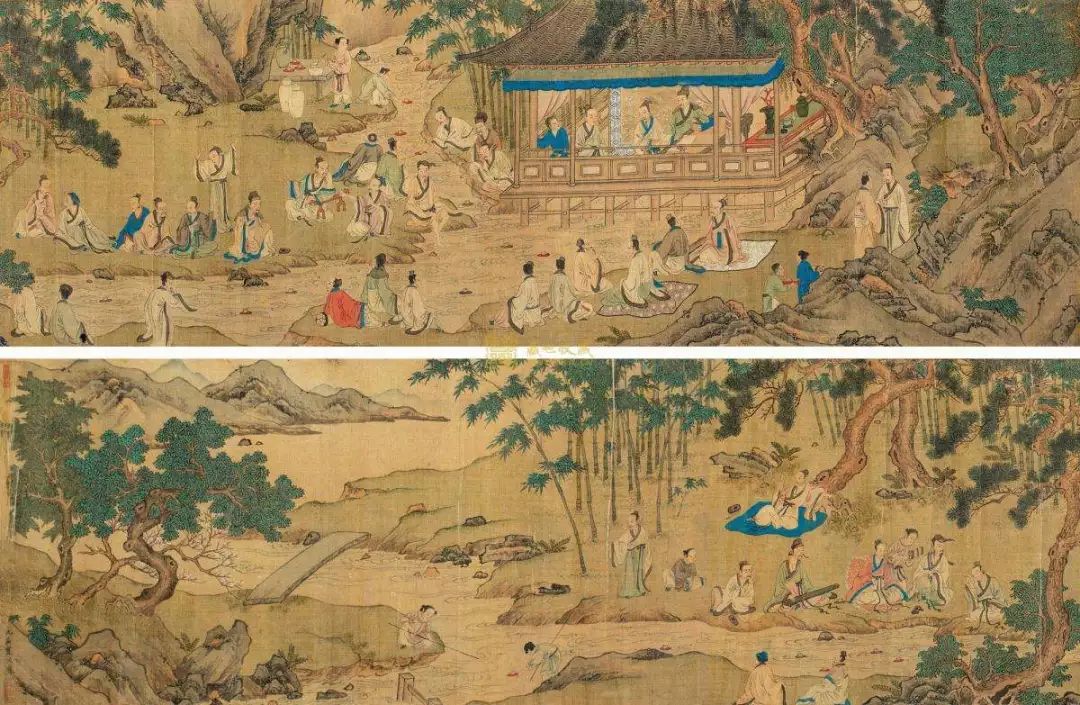

文征明《兰亭雅集》

一个人的成功绝对是有原因的。从书法上看,王羲之的书法是在钟繇、张芝的基础上俱变古形,将楷、行、书体都推至最高境界,其笔法一画之间,变起伏于锋杪,一点之内,殊衄挫于豪芒。王羲之在《书论》中提到“须存筋藏锋,灭迹隐端”,强调了书法中笔锋的隐藏和转化,以及如何通过这些技巧来达到洞精笔势、遒媚逼人的效果。

王羲之故居

王羲之的《兰亭序》,不仅每个字结构优美,更注意全篇的章法布白,前后相管领,相接应,有主题,有变化。全篇中有十八个“之”字,每个结体不同,神态各异,暗示着变化,却又贯穿和联系着全篇。既执行着管领的任务,又于变化中前后相互接应,构成全幅的联络,使全篇从第一字“永”到末一字“文”一气贯注,风神潇洒,不粘不脱,表现王羲之的精神风度,也展现了晋人对于美的最高理想。

书法朝圣节

千年的风云变幻,王羲之的书作虽已难觅全貌,但其所建树的并非仅是某一风格,而是一个博大精深的书法体系。这个体系亦成为了无数书法爱好者心驰神往的至高境界,即便千年之后,依旧让人感怀不已。

在字帖里走一走,也须在祖国的大好河山游一游,品一品。

在王羲之故居不远处,就是王羲之后裔的最大聚居地——华堂村。村落原名“画堂”,因王氏后代多擅书画,并喜欢将书画悬于厅堂,供人品赏,故其宅有“画堂”之称。

华堂王氏宗祠

华堂村中有全国重点文物保护单位王氏宗祠,庄严典雅又独具江南建筑风格十分惹眼。它建于明正德七年(1512),迄今已480余年历史,是嵊县现存最古老的建筑之一。

宗祠旁,一条玉带似的水圳从平溪方向沿墙根奔流而来,顾自穿过屋底的石砌石坎往前奔去,这便是华堂村另一大特色——九曲水圳。当年王氏后人参考曲水流觞设计了这贯穿全村的水圳,不仅平息水患,也解决了村中消防、灌溉的问题。

九曲水圳

文化在这里交融,宋、明、元、清,朝代的更迭,带给这座古村的是不同的建筑文化,还有庵堂、民宅、牌坊、店铺、池塘、水井、老台门和鹅卵石街巷,史称“十庙十庵十祠堂”,形成独特的华堂遗风。

华堂村,人人都会写书法。村子小卖部的价格标签、扁担农具、门上的对联……都是村民书法的痕迹。

邵建林摄

走进一方小院,小院挂满了书法习作,汉隶唐楷,行书章草,诸体皆备。小院的主人是王羲之第五十四代后人王伯江。王老虽年已耄耋,却仍在书桌前教孩子们写字。

王伯江教后辈读帖|史武坚摄

听老先生说,他写了一辈子的字。希望年纪尚小的子弟们也能够将王羲之留下的“永字八法”传承下去。他不断鼓励后辈:“天天练,天天学。字写不好看那就再写,一次不行两次,两次不行三次,总能够成功。”

王伯江讲学|图源 十分绍兴

《晋书》王羲之传载:晚年优游无事,修植桑果,率诸子,抱弱孙,游观其间,有一味之甘,割而分之。种果植树,是王羲之晚年的一项爱好。华堂村所在的金庭镇,亦是种着满园的桃形李。桃形李,顾名思义其形如桃子,却实属李子,甜而不腻,口感酥脆,并且略带蜂蜜香。

嵊州金庭镇桃形李|@小李买李子

再过两个月就是桃形李上市的季节,写完书法的闲暇之余再品一品桃形李,岂不乐哉!

来源:文旅嵊州

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

-

雲庐在售

三江街道 27700元/㎡ 价格待定 -

剡湖云璟在售

剡湖街道 14491元/㎡ 价格待定 -

碧桂园·棠樾府在售

浦口街道 10490元/㎡ 价格待定 -

金昌·香湖明月在售

鹿山街道 13000元/㎡ 价格待定 -

金昌·白鹭金湾 在售

三江街道 9699元/㎡ 价格待定 -

中国铁建嵊星湾在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

中国铁建官河府 在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

嵊州上悦城 在售

三江街道 8900元/㎡ 价格待定 -

观河盛世府|创世纪在售

三江街道 9000元/㎡ 价格待定 -

中梁·越江府在售

鹿山街道 10000元/㎡ 价格待定 -

勤业阳光龙庭售罄

三江街道 8500元/㎡ 价格待定 -

恒大越府 在售

三江街道 11500元/㎡ 价格待定

-

吾悦单身公寓

三江街道45㎡| 1室1厅 1500元 面议 -

恒大未来城

三江街道136㎡| 4室2厅 3100元 面议 -

君悦新天地

三江街道65㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

嵊星湾

三江街道107㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

碧桂园

三江街道120㎡| 3室2厅 2900元 面议 -

名士颐景园

三江街道89㎡| 3室1厅 2600元 面议 -

上悦城

浦口街道90㎡| 3室2厅 3200元 面议 -

官河府

三江街道97㎡| 3室2厅 2600元 面议 -

恒大未来城

三江街道118㎡| 3室2厅 2800元 面议 -

丽湖小区

三江街道100㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

黄金水岸

鹿山街道70㎡| 2室1厅 2700元 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道110㎡| 3室2厅 3200元 面议

-

中大剡溪花园

三江街道135㎡| 3室2厅 128万 面议 -

朝晖雅苑

三江街道109㎡| 3室2厅 99.8万 面议 -

赞成雍景园

剡湖街道137㎡| 4室2厅 135万 面议 -

南津路

剡湖街道90㎡| 3室2厅 81.8万 面议 -

和悦公馆

浦口街道90㎡| 3室2厅 110万 面议 -

金湾国际

浦口街道148㎡| 3室2厅 162.8万 面议 -

黄金水岸

鹿山街道122㎡| 3室2厅 139.8万 面议 -

绿地香港

浦口街道89㎡| 3室2厅 62万 面议 -

明山桃源

浦口街道256㎡| 4室2厅 298万 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道167㎡| 3室2厅 210万 面议 -

金湾国际

浦口街道327㎡| 4室2厅 488万 面议 -

恒大未来城

三江街道175㎡| 5室2厅 179.8万 面议

-

上一条:绍兴居民阶梯水价怎么算?一文看懂

微信公众号

微信公众号