微信扫一扫

剡溪文化·宋韵贵门:朱熹在嵊县行迹详考(一)

◎黄月兴 刘雨昕 文

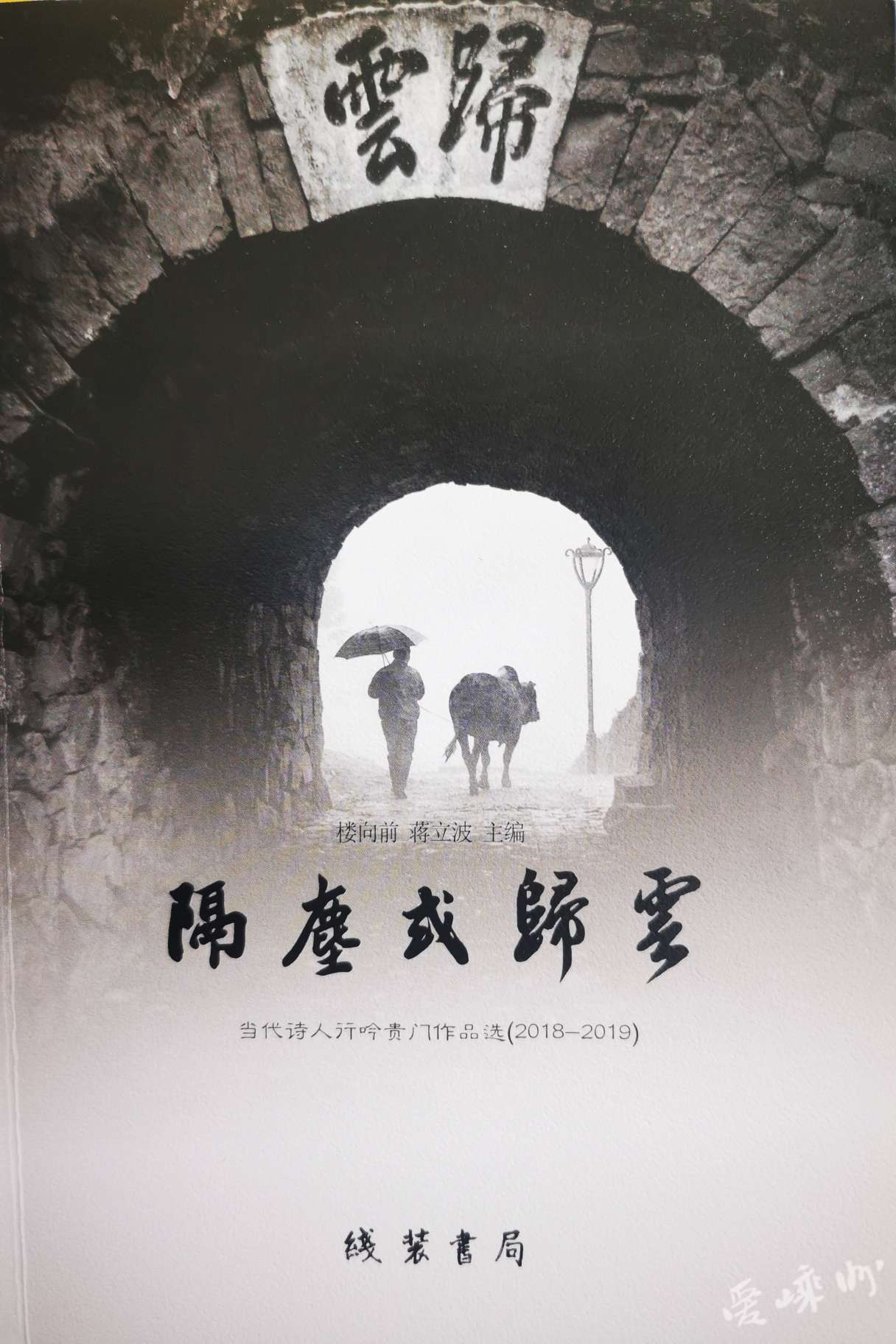

[提要] 南宋淳熙八年(1181)末,理学大儒朱熹任职提举浙东常平茶盐公事,赴浙东赈灾,推行荒政,“大节殊伟”。淳熙九年(1182)夏六月,朱熹首游嵊县贵门百丈山。淳熙十年(1183)春夏间,主管台州崇道观的朱熹重游嵊县贵门。其间,创作了《百丈山记》《忆秦娥(雪、梅二阕怀张敬夫)》《宿黄沙以山如翠浪涌分韵赋诗得如字》《鹧鸪天·题江槛》《游芦峰分韵得尽字》《次清湍亭韵二首》等20篇诗文,是留给嵊县宝贵的文化遗产。学界对这些史实未做系统考证。本文秉持“诗史互证”“以诗证史”的研究考证之法,以《全宋诗》《晦庵集》等为主要依据,结合文献典籍、邑地方志和家乘谱牒,考证朱熹淳熙九年前后在嵊县的详细行迹,以补阙如。因识见有限,恳请方家指正。

[关键词] 朱熹 行迹 嵊县

嵊县(今浙江嵊州,为行文方便,全文所涉嵊州除注明外仍用嵊县旧名)有一座知名的宋代书院——鹿门书院,距县城30千米,坐落于贵门乡芦峰山麓。此地是古时通往婺州(金华)的要道,境内有天兴潭、叠石岩、访友桥等景观,历来多有游客览胜。

据《贵门吕氏宗谱》《嵊县志》记载,吕规叔(1125—1206),原籍安徽寿春,是嵊县贵门吕氏始迁祖。出身仕宦世家,初任婺州教授,后荐任监察御史,又任河南府推官等职,以奉议大夫致仕。因妻子过氏娘家是剡中长乐,遂将全家从婺州迁居嵊县鹿门山麓,筑梅墅,创书院。“凿山叠石一朝成,结构精舍三十楹。”清人周师廉有《鹿门书院》诗为纪。

鹿门书院创始于南宋淳熙元年(1174)。现存建筑为清嘉庆五年(1800)重修,是一座四合式楼台建筑,底层为石砌台基,南、北两面各建一个拱券洞,中间是正方形的天井,台基之上构建木结构房屋,四面相向回廊相通。东侧是更楼,西侧是书院,南面开阔处为演武场。自创办以来,鹿门书院即成为嵊县地区文化教育和学术交流的重要场所,其中最为人津津乐道的,便是南宋大儒朱熹过访讲学之事。

据1989年版《嵊县志》记载,淳熙九年(1182),积旱三年,时任浙东常平盐茶使(按:应为提举两浙东路常平盐茶公事)朱熹奉命赴嵊县赈济[注1],顺访吕规叔,并在鹿门书院讲学。朱熹与吕规叔素有交往,知吕氏一族家学源远流长,儒林英才辈出,为“文献世家,中原望族”。“山有良足应为贵”,吕家又是名门望族,故题“贵门”二字赠吕规叔。《民国嵊县志》卷一载:“相传朱子访规叔于此,岩间有朱子书‘梅墅堆琼’四字,墅之西为访友桥,桥旁石壁有‘石泉漱玉’四字,亦朱子书。”[注2]

鹿门书院首次入载地方志的是清《道光嵊县志》,其卷四:

鹿门书院在贵门山,宋吕规叔建,凿山叠石,结构三十余楹。朱晦庵、吕东莱相继讲学于此。后圮。国朝嘉庆年间,吕氏裔孙重建。[注3]

此后邑志均有涉及,而对朱熹到访讲学并书赠“贵门”墨宝诸事,不知何故,自《剡录》至《道光嵊县志》之前历代邑志均失载,《民国嵊县志》卷一记载(朱熹事时)比较严谨,用了“相传”二字。然而,对于一些朱熹研究者特别是嵊县籍文史学者来说,这“相传”二字无疑如鲠在喉,相当难受。

朱熹与鹿门书院到底有没有交集?“贵门”“梅墅堆琼”“石泉漱玉”等到底是不是朱熹所书?本文循迹浩瀚书海,试着揭开其历史真相,并请史学方家和文史爱好者批评指正。

朱熹(1130~1200),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁。祖籍徽州府婺源县(今江西婺源),生于南剑州尤溪(今福建尤溪)。理学集大成者,闽学代表人物。是唯一非孔子亲传弟子而享祀孔庙的哲者,被后世尊称为朱子。

绍兴十八年(1148)三月,朱熹中王佐榜第五甲第九十名,准敕赐同进士出身。绍兴二十一年(1151),再次入都铨试中等,授左迪功郎、泉州同安县主簿。绍兴二十七年(1157),自同安任满罢归。此后朱熹不求仕进,主要从事教育和著述活动。绍兴三十二年(1162)宋孝宗即位,诏求臣民意见,朱熹应诏上封事。隆兴元年(1163)十月,朱熹应诏入对垂拱殿。十一月,朝廷任朱熹为国子监武学博士。朱熹辞职不就,请祠归崇安。

宋淳熙二年(1175)正月,理学大儒吕祖谦自浙江东阳访朱熹,在寒泉精舍相聚一个半月,编次《近思录》成,史称“寒泉之会”。五月,朱熹送吕祖谦至信州鹅湖寺(今鹅湖书院),其时理学名家陆九龄、陆九渊及刘清之皆来会,史称“鹅湖之会”。

淳熙五年(1178)朝廷任朱熹知南康军兼管内劝农事,朱熹数次请辞,不准。次年三月,朱熹到任。淳熙八年(1181)八月,时浙东大饥。因朱熹在南康救荒有方,宰相王淮荐朱熹任职提举浙东常平茶盐公事。

以上即朱熹任职提举浙东常平茶盐公事之前的人生履历。从科考、官场、学术、贤逸等各方面来衡量,其时年过五十的朱熹真不算耀眼。但朱熹看淡功名,而潜心于理学的研究和传承,逐渐成为与吕祖谦、张栻、陆九龄、刘清之等人并列的理学山头之一。

据《宝庆会稽续志》记载:“朱熹淳熙八年十二月初六,以宣教郎直秘阁到任,淳熙九年九月十二日,除直徽猷阁、除江西提刑。”[注4]可知朱熹于淳熙八年十二月初六到任提举浙东常平茶盐公事。而任此职期间的情形,朱熹在《辞免江西提刑奏状》[注5]有所提及。其文如下:

右臣九月十二日准尚书省札子,八月十八日,三省同奉圣旨:除臣江南西路提点刑狱公事,填见阙。去冬已经奏事,不候受告,疾速前去之任者。臣闻命感激,已于当日就衢州常山县界首安泊处望阙谢恩,解罢前任职事讫。伏念臣天赋朴愚,与世寡合,爰自早岁,即甘退藏。虽蒙圣朝累加收用,竟亦不敢冒昧就职,杜门屏处,玩思遗经。赖天之灵,偶窥管穴,因窃妄意讨论删述,冀成一家之言,以待后之学者。中间误蒙圣恩,特改京秩,训词褒励,盖亦以是期之。其后更被除书,起补郡吏,而臣所守不固,不能力辞,二年之间,中夜抚枕,起坐太息,未尝不私自怜悼而悔其初心也。既而复忝推择,备使近畿,凡所奏陈,多蒙开纳,赐钱蠲税,无请不从。自惟孤愚,遭遇如此,则又幡然思竭驽顿,以称所蒙。唯惧纵奸贼民,弃命废职,异时无复面颜以见陛下。至于触忤权贵,掇取怨嫌,则虽必知其然,而有所不暇计也。既而果如所料,沮挠万端,又独蒙陛下圣明,察其孤忠,委曲覆护,非唯不加诛殛,又使得以进职迁官为名而去。臣窃不自知区区之迂愚疵贱,何以得此于陛下!顾念感激,涕下交颐。所有恩命,诚不当更有辞避,以孤睿奖。然臣之愚,实有所不获已者,盖以心目俱昏,不堪吏责,今夏已尝抗章俟罪,未奉进止。而旱蝗继作,恭奉御笔戒俞丁宁,仰惟圣心忧劳特甚,是以惶惧屏息,未敢复言。今既蒙恩许解贱职,正是草野愚臣乞赐骸骨,以遂夙心之时,而所除官又系填唐仲友阙,蹊田夺牛之诮,虽三尺童子,亦皆知其不可,况臣虽愚,粗识义理,何敢自安?傥蒙圣慈特赐罢免,或与岳庙差遣,使臣得以归耕故垄,毕志旧闻,内休已惫之精神,外避当途之猜怨,则臣不胜千万幸甚!所有前件省札内除授恩命,臣决不敢祗受,已送衢州常山县寄收。仍一面出本路界,还家俟命。欲望圣慈早赐指挥。谨录奏闻,伏候敕旨!

朱熹的这篇奏状陈述了几个重要的信息:

其一,淳熙九年(1182)九月十二日,朱熹江南西路提刑任命书到的时候,朱熹早已回福建老家。

其二,“既而复忝推择,备使近畿(绍兴其时为首都临安近畿,有陪都之称),凡所奏陈,多蒙开纳,赐钱蠲税,无请不从”,知朱熹任此职时颇有政绩,并得到了朝廷的肯定。

其三,淳熙九年“今夏已尝抗章俟罪,未奉进止”,知此年夏朱熹仕途中发生了重大事情。

其四,“至于触忤权贵,掇取怨嫌”“而所除官又系填唐仲友阙”,知朱熹与其时宰相王淮关系不甚融洽。

知台州唐仲友与宰相王淮既是同乡,又有姻亲关系(王淮妹适唐仲友弟)。朱熹奏劾台州知州唐仲友事,始自是年七月十六日,至八月十四日“新知台州史弥正星夜疾速前去之任”,朱熹先后六上奏状,其间基本上都在台州审查唐仲友的罪状。事见《晦庵集》卷十九。此不详述。

其五,“又独蒙陛下圣明,察其孤忠,委曲覆护,非唯不加诛殛,又使得以进职迁官为名而去”,知朱熹其时在朝廷处境艰难,幸宋孝宗深知朱熹之忠心护而得全。

《晦庵集》之《朱熹年谱》注言,时郑丙上疏诋程氏之学以沮先生(朱熹),王淮又擢大府寺臣陈贾为监察御史。贾面对,首论近日荐绅有所谓“道学”者,大率假名以济伪,愿考察其人,摈弃勿用。盖指先生也,故先生奏言及之。[注6]

《宋史本传》云:“有短熹者,谓其疏于为政。上谓王淮曰:‘朱熹政事,却有可观。’”[注7]即朱熹此文所言“又独蒙陛下圣明,察其孤忠,委曲覆护”。

据上可知,自淳熙九年七月十六日朱熹遇台州饥民状告唐仲友始,至淳熙九年八月十八日离开台州止,朱熹基本上都在台州解决饥民诉州乱一事,且处在与台州知府唐仲友一党的斗争之中。此时,朱熹概无可能拜访嵊县鹿门书院。

据朱熹《奏巡历沿路灾伤事理状》[注8]记载:

具位臣朱熹:今具沿路灾伤事理下项,须至奏闻者:

臣七月十六日再到田间看视……臣十七日经历上虞县界……臣十八日到嵊县,其旱势尤甚于上虞。盖绍兴诸县之旱,嵊为最而上虞次之,余姚又次之。然上虞、余姚去年犹得薄收,独嵊县一连三年遭此极重之灾……臣十九日至新昌县,是日午后连得大雨,几至通夕……臣二十一日入台州天台县界。

朱熹是年七月的此次巡历,意在整治台州乱状。即使是“一连三年遭此极重之灾”的嵊县,也无暇多做停留。

其实早在上任伊始,朱熹就已巡历嵊县之境。据朱熹《奏廵历合奏闻陈乞事件状》[注9]记载:

臣自正月四日起离绍兴府,迤逦巡历,有合奏闻陈乞事件,今具下项。欲望圣慈检会臣前两状所奏及今所陈事理,再赐官会三十万贯,速行旧岁之赏,痛减度牒之价,庶几储备稍丰,官吏更敢放手救活饥民。其作捺湖埂,亦系一县新年农事利害之大者。并乞特依所乞,早赐给降,不胜幸甚!

臣初六日到三界镇,见有饿损人口颇多,其死亡者亦已不少。七日至嵊县,八日至本县清化、孝节乡,所见尤多,饥羸尤甚。据其称说,皆自八九月来阙食至今,其死亡者不可胜数,道殣相望,深可怜悯……臣初九日入诸暨界……

淳熙八年十二月初六朱熹到任常平一职,十三日即上奏《乞推赏献助人状》[注10],专门向朝廷推赏灾年曾献米救济的有功人员,并且将此作为上任的条件。在朝廷答应后,淳熙九年正月初四,朱熹开始巡历诸县。鉴于绍兴下辖诸县严重受灾特别是嵊县连续三年遭灾的实际,朱熹沿袭在南康军时的做法,继续推行荒政,并在赈灾、济粜、减税、缓税等方面为绍兴百姓争取了大量惠利,即《辞免江西提刑奏状》所言:“凡所奏陈,多蒙开纳,赐钱蠲税,无请不从。”这对三界镇(时属会稽县)及嵊县人民来说,朱熹此恩大于天,值得永远铭记。建议嵊州市在市区或鹿门书院设立朱熹祠,推进嵊州文旅产业深度融合发展。

朱熹自淳熙九年正月初四开始巡历两浙东路七州四十一县,按其为官之勤政,每个州县都跑一次,至少要到二月中旬。更重要的是,眼里容不得半粒砂子的朱熹,在巡历过程中,对地方政府的贪官污吏以及不作为的官员毫不留情,均予以弹劾上奏,如《奏知宁海县王辟纲不职状》即记朱熹劾奏宁海知县事。又据《奏廵历婺衢救荒事件状》记载,淳熙九年正月十一日,朱熹自诸暨入婺州浦江县界,历义乌、金华、武义县,由兰溪县界入衢州龙游、常山、开化、江山。又上《奏衢州守臣李峄不留意荒政状》等,对知衢州李峄等不作为的官员进行弹劾。[注11]

朱熹提举浙东常平茶盐公事一职,其实只是两浙东路负责农业和税务巡查的官员(南宋时,农田水利和茶盐二司合一)。对于其时的官场而言,朱熹的确算是一个异类。连衢州守这样的地方大员也被弹劾,简直比御史谏官还要严苛,这也导致朱熹与臣僚们的关系不甚和谐。朱熹《乞赐镌削状》言“臣昨以职事横被中伤”,正是缘于此类事情。

淳熙九年二月,朱熹巡历诸县回绍兴府后,上书请求“镌削”,理由是“窃见诸暨县灾伤至重,疾疫大作,民之羸瘠死亡者已不胜数。由臣前日闻命之际,震恐猝迫,轻去职守,有失照管”(《乞赐镌削状》)。之所以自乞“镌削”,除了朱熹的严于律己,恐怕跟朝臣们对他的弹劾、问责也大有关系。

淳熙九年春,提举浙东常平茶盐公事任上的朱熹劳碌繁忙。除却路途奔波之苦,“每出,皆乘单车,屏徒从,所历虽广,而人不知。郡县官吏惮其风采,仓皇惊惧”,又肩荒政施行之繁,“尤以缉盗、捕蝗、兴水利为急,大抵措画悉如南康时,而用心尤苦”。灾荒犹可赈救,人事却难妥处。既劳力又劳心,为官太过刚烈孤忠的朱熹,虽得到了皇帝宠信,“伏蒙圣明特赐临照”,却遭到了同僚排挤。[注12]

当然,朱熹是不会在意这些的。施政之余,他常以诗词遣兴寄怀。他有《忆秦娥(雪、梅二阕怀张敬夫)》词言:

云垂幕,阴风惨淡天花落。天花落,千林琼玖,一空莺鹤。

征车渺涉穿华薄,路迷迷路增离索。增离索,剡溪山水,碧湘楼阁。

张栻(1133~1180),字敬夫,理学大儒,与朱熹、吕祖谦齐名,时称“东南三贤”。南宋抗金名臣、魏国公张俊之子,也是朱熹挚友。二人曾于雪中同游潭州等地,并作有多首唱和诗。张栻卒于淳熙七年,此诗当判定作于是年后,缘雪景而发。

诗言“征车渺涉穿华薄”,任上在职之语。“阴风惨淡天花落”“千林琼玖,一空莺鹤”,乃冬雪之景。又言“剡溪山水,碧湘楼阁”,诗当作于前往嵊县之时(诗或作于嵊县)。据前引《奏廵历合奏闻陈乞事件状》记载:“臣自正月四日起离绍兴府,迤逦巡历……初六日到三界镇,见有饿损人口颇多,其死亡者亦已不少。七日至嵊县……”则此阙《忆秦娥》词应判定作于淳熙九年(1182)正月初七,朱熹从三界至嵊县的途中。其时两地灾情已非常严重,冬天饿死、冻死者不少,正如奏状中说“道殣相望,深可怜悯”,也即诗言“云垂”低幕,“阴风惨淡”“天花”飘落,无不关合百姓生命之凋零,全诗颇见沉郁,有与奏状相同的悲悯情怀。这无疑让朱熹对挚友张栻“传道济民”“经济之学”“事天保民”等思想有了更深切的体会。“路迷迷路增离索”,暗寓朱熹对治荒济民的求索问道之意。

《朱熹外集卷一》中有《游会稽东山》诗[注13]言:

江路经由数十回,无因到此为潮催。

尝聆文靖曾游后,欲问蔷薇几度开。

今日掣身推案去,暂时秉烛入山来。

高僧不问谁家客,独计云轩自把怀。

诗仙李白《忆东山二首·其一》诗言“不向东山久,蔷薇几度花”。此诗言“欲问蔷薇几度开”,典出于此。“尝聆文靖曾游后”,东晋谢安谥号文靖,东山以谢安移居而得名。然体味此诗“尝聆”之意,此文靖当指朱熹的老师刘子翚[注14]。刘子翚诗云“南游会稽今十年”(《醉歌赠金元白》),死后谥号也是文靖。故此句当是朱熹追怀老师刘子翚昔日游览东山之情。“今日掣身推案去”,反用苏轼“百重堆案掣身闲”(《立秋日祷雨宿灵隐寺同周徐二令》)之典,表明朱熹其时公务繁忙。“暂时秉烛入山来”,则是忙里偷闲之语。“欲问蔷薇几度开”,意谓蔷薇花尚未盛开。故此诗当作于淳熙九年,朱熹提举浙东常平茶盐公事任上,时在此年春末为妥。

“江路经由数十回,无因到此为潮催”,会稽东山应当是朱熹巡历会稽、上虞、嵊县、奉化、宁海等地的所经之途,而且由剡溪经石桥往台温两州,也是朱熹回福建老家的一条路径。谢安东山前的这条“江路”即剡溪和曹娥江,数十次来回的朱熹却无暇登临东山,这对于好游山水的朱熹来说,既是吸引,更是无奈,足见这年春天其政务之冗繁。许多学者把朱熹访问嵊县贵门吕规叔,甚至在鹿门书院讲学之事,判定在是年春,纯属主观揣测,应是穿凿附会之说。

淳熙九年春,朱熹很忙。是年秋又无奈陷入与唐仲友、王淮的斗争之中。那么这年夏天,朱熹在忙什么?是否有闲暇专程赴嵊县贵门消暑度假,拜访规叔,讲学鹿门?我们再来看淳熙九年夏天朱熹的《与颜漕札子》一文[注15]:

熹衰病之余,强颜一出,适此大侵,费县官数十万,而越人之殍犹不可以数计。俯仰幽明,局踳(按:同舛)忧愧,殆未易以言喻也。加以伉拙,不堪世俗之迫隘,中间求去不得,复此宿留。今幸二麦登场,赈救讫事,见攒帐目申发,即寻前请,庶几观变玩占,可以无大过耳。浙东山水佳处都未得放怀登览,剡中虽两到,然忧累方深,无复佳兴也。若便得报罢,当取道石桥、龙湫以归,庶不负此行耳。前承枉书,窃审轺车一出,周遍八都,狂寇束手,奸民屏息,山谷困穷受赐多矣。他可以为一方久远计者,尚冀高明虑之,千万幸甚。

书札言“适此大侵,费县官数十万,而越人之殍犹不可以数计”,正逢淳熙九年朱熹提举浙东常平茶盐公事任上。“今幸二麦登场,赈救讫事,见攒帐目申发”,可知淳熙九年夏天赈救已暂告段落,大小麦成熟收割已可运往货场。“颜漕”即转运司、发运司负责漕运的颜姓官员。南宋朝廷赈灾济粜,漕运是最为重要的环节。此文正是朱熹就救济粮发放问题与颜姓漕运官的交流书信。

“浙东山水佳处都未得放怀登览,剡中虽两到,然忧累方深,无复佳兴也。”可知淳熙九年自巡历赈灾一直到二麦登场,朱熹都无暇“放怀登览浙东山水佳处”。

“剡中虽两到”,一为正月出巡,二为春末经曹娥江作《游会稽东山》时。

“熹衰病之余,强颜一出”,这显然不只是身体的衰病,更主要的是朝廷内部权贵的掣肘带来的巨大精神压力,经历了浙东赈灾的(劳心赈灾济粜的)朱熹可谓身心俱疲,所以书札又言“中间求去不得”,孤忠果敢推行荒政的朱熹进退维谷,万般无奈。书信的最后,朱熹又言“若便得报罢,当取道石桥、龙湫以归,庶不负此行耳”,则是再次向同僚流露,自己的谏言一旦不被朝廷采纳,即刻辞官归家,顺道“放怀登览浙东山水佳处”。

大灾之年正为浙东百姓日夜忧心操劳的朱熹,此时为何心生弃官归隐、撂挑子走人的念头?朱熹与南宋朝廷的地方大员们到底发生了什么争执和抗辩呢?

据《奏衢州官吏擅支常平义仓米状》记载,淳熙九年四月,于这年二月二十一日到任的衢州知州、朝奉大夫沈崈,也即接替被朱熹弹劾而下岗的前守李峄,因擅支衢州常平义仓米四千余石发放给官兵,又被朱熹奏劾!尽管官兵也要吃饭,沈崈也只是权行借兑义仓之米,但铁面无私的朱熹仍以“擅支之罪”劾奏。大灾之年,奉旨施行荒政的朱熹以救民为急,坚持原则到严苛的地步,究其原因终归是“道殣相望,深可怜悯”。这义仓之米就是朱熹推行荒政的最后一根救“民”稻草。谁擅自打它的主意,朱熹就跟谁拼命。除了此状,他还先后上《奏绍兴府都监贾佑之不抄札饥民状》《奏绍兴府指使密克勤偷盗官米状》等,丝毫不怕得罪浙东乃至整个但凡不利荒政推行的官场权贵。[注16]

淳熙九年夏,就在二麦成熟之际,朱熹连续向朝廷上书多封奏札。《乞将山阴等县下户夏税和买役钱展限起催状》[注17]言:

照对绍兴府诸县去岁水旱相仍,田禾损伤,人民饥饿,幸蒙圣恩,给赐钱米,广行赈救,以至今日。二麦既已成熟,民之幸免于死亡者,亦稍苏息,全藉官司存恤休养,方可安业。今不住据属县第四第五等人户列状陈称,灾伤之余,生理未复,窃恐和买役钱、夏税绵绢准例起催,乞特与具奏,放免一年。臣照得人户夏税绵绢系是朝廷常赋,难以放免外,惟是起催省限在五月十五日。窃见下户今春乏食,养蚕甚少,二麦虽熟,亦只得供给口食,尚虑将来青黄未接,更有阙食之患……合纳今年夏税、和买役钱,与展限两月起催,庶几新谷成熟之时,可以送纳……

《乞住催被灾州县积年旧欠状》[注18]又言:

臣伏睹四月二十二日圣旨指挥,绍兴府萧山、诸暨、会稽、山阴、嵊县五县并严州诸县各为去年水旱最甚,可将第四第五等人户合纳今年夏税、和买役钱,并特与展限两月起催……臣访闻本路被灾州县知通令佐多有只见蚕麦稍熟,便谓民力已苏,遽于此时催理积年旧欠,上下相乘,转相督促……

原来,在二麦成熟之际,朝廷各州县就以为“民力已苏”,便限令各人户在两个月内完缴夏税、和买役钱、积年旧欠等赋税。这对连年受灾歉收的百姓来说,无疑是雪上加霜。深知民生疾苦的朱熹强烈反对,乞谏朝廷减缓乃至免除各种赋税,还要求朝廷加大赈灾济粜的力度,甚至不惜以辞官相抗争!

我们再来看朱熹的《乞修德政以弭天变状》[注19]:

右臣昨为本路旱伤,祈祷不应,累曾具奏及申尚书省,乞为敷奏,早作防备。近准省札,已蒙圣慈特从所请,支钱于明州置场籴米……今日之灾,地分尤广,非惟官府、民间储备已竭,而大农之积亦已无余。又当大礼年分,户部催督州县积年欠负官物,其势不容少缓。凡所以为施舍赈恤之恩者,窃恐又必不能如去年之厚。臣窃不胜大惧,以为此实安危治乱之机,非寻常小小灾伤之比也。为今之计,独有断自圣心,沛然发号,深以侧身悔过之诚解谢高穹。又以责躬求言之意敷告下土,然后君臣相戒,痛自省改,以承皇天仁爱之心,庶几精神感通,转祸为福。其次则唯有尽出内库之钱,以供大礼之费,为收籴之本,而诏户部无得催理旧欠,诏诸路漕臣遵依条限,检放税租,诏宰臣沙汰被灾路分州、军、监司守臣之无状者,遴选贤能,责以荒政,庶几犹足以下结民心,消其乘时作乱之意。如其不然,臣恐所当忧者不止于饿殍,而在于盗贼;蒙其害者不止于官吏,而上及于国家也。臣蒙恩至深,不知死所,敢冒鈇钺,为陛下言之。触犯天威,恭俟夷灭。谨录奏闻,伏候敕旨。

此状《宋史》亦有载。毕沅《续资治通鉴》于淳熙九年六月甲子后记载:“提举浙东常平朱熹以前后奏请多见抑,幸而从者,率稽缓后时,又以旱蝗相仍为忧,疏言……”[注20]如果说此前的奏状,朱熹还只是着眼于两浙东路的本职,那么此状就完全是他心忧南宋天下的体现。他在奏状中请求朝廷“尽出内库之钱”“户部无得催理旧欠”“诏诸路漕臣遵依条限,检放税租”以及“诏宰臣沙汰被灾路之无状者,遴选贤能,责以荒政”。又言“所当忧者不止于饿殍,而在于盗贼;蒙其害者不止于官吏,而上及于国家也”。

朱熹为何把连年灾情上升到国家祸乱的高度,显然是总结了北宋末年方腊起义、嵊县人仇道人响应并造成极大破坏之情,他担忧浙东大灾后可能发生变乱,绝不是杞人忧天。

事实上,朱熹《与颜漕札子》就是他“诏诸路漕臣遵依条限,检放税租”谏言的体现。“前承枉书,窃审轺车一出,周遍八都,狂寇束手,奸民屏息,山谷困穷受赐多矣。他可以为一方久远计者,尚冀高明虑之”,这与他《乞修德政以弭天变状》等奏文中所表达的主旨相同。

应该说,针对浙东等地的灾情,朱熹提出的措施是切实可行的。

(未完待续)

注释:

[注1]嵊县志编纂委员会编《嵊县志》,浙江人民出版社,1989年8月第1版,大事记,第3页。

[注2]《民国嵊县志》,嵊州市地方志办公室,2008年11月重印,卷一·地理志·古迹,第27页。

[注3]《道光嵊县志》,嵊州市地方志办公室,2016年11月重印,卷四·学校,第32页。

[注4]〔宋〕张淏纂修《宝庆会稽续志》卷第二·提举题名。

[注5]《钦定四库全书》集部四〔宋〕朱子撰《晦庵集·卷二十二·辞免》。

[注6]《宋史·卷四百二十九·列传第一百八十八》:“时郑丙上疏诋程氏之学以沮熹,淮又擢太府寺丞陈贾为监察御史。贾面对,首论近日搢绅有所谓道学者,大率假名以济伪,愿考察其人,摈弃勿用。盖指熹也。”

[注7]同上。

[注8]《钦定四库全书》集部四〔宋〕朱子撰《晦庵集·卷十七·奏状》。

[注9]同上。见《晦庵集·卷十六·奏状》。

[注10]〔清〕王懋竑撰、何忠礼点校《朱熹年谱》卷之三:“十二月初六,视事于西兴。按《行状》:‘先生初拜命,即移书他郡,募注商,蠲其征。’”

[注11]《晦庵集》卷十六至卷十七《奏状》。

[注12]〔清〕王懋竑撰、何忠礼点校《朱熹年谱》卷之三,中华书局,1998年10月第1版,第129至132页。

[注13]《朱熹集》,郭齐、尹波点校,四川教育出版社,1996年10月第1版,第5715页。

[注14]刘子翚(1101~1147),字彦冲,一作彦仲,号屏山,又号病翁,人称屏山先生,理学家。宋代建州崇安(今属福建)人,刘韐子,刘子羽弟。以荫补承务郎,通判兴化军,因疾辞归武夷山,邃于《周易》,朱熹尝从其学。著有《屏山集》。《宋史·列传第一百二十九》:“刘子羽,字彦修,崇安人,资政殿学士韐之长子也。宣和末,韐帅浙东,子羽以主管机宜文字佐其父,破睦贼,迁衙尉丞。韐守真定,子羽辟从。”

[注15]《晦庵集》卷二十六《时事出处》。

[注16]《晦庵集》卷十六、卷十七《奏状》。

[注17]同上。见《晦庵集》卷十七《奏状》。

[注18]同上。

[注19]同上。

[注20]〔清〕毕沅《续资治通鉴·宋纪一百四十八》,国学导航网络版,史部·编年类。

2024年2月19日

来源:爱嵊州 全民记者 宇新

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

微信公众号

微信公众号