微信扫一扫

嵊州戴望村“老祖宗”太厉害了,中国的佛像都是他设计的!

昨天路过二戴公园,看着他老人家孤零零地在那里,特别有感触。

戴逵,在嵊州宣传的两圣一祖里面,相比于大名鼎鼎的书圣王羲之,山水诗鼻祖谢灵运,他可能是最不被人所熟知的一位了,尽管他的名字很少被人熟知。

但是因他而来的地名我们嵊州人都很熟悉,嵊州的戴望村,逵溪村都跟这位老爷子有关。不但如此,他的名字在工艺美术界可是如雷贯耳,被奉为雕圣。

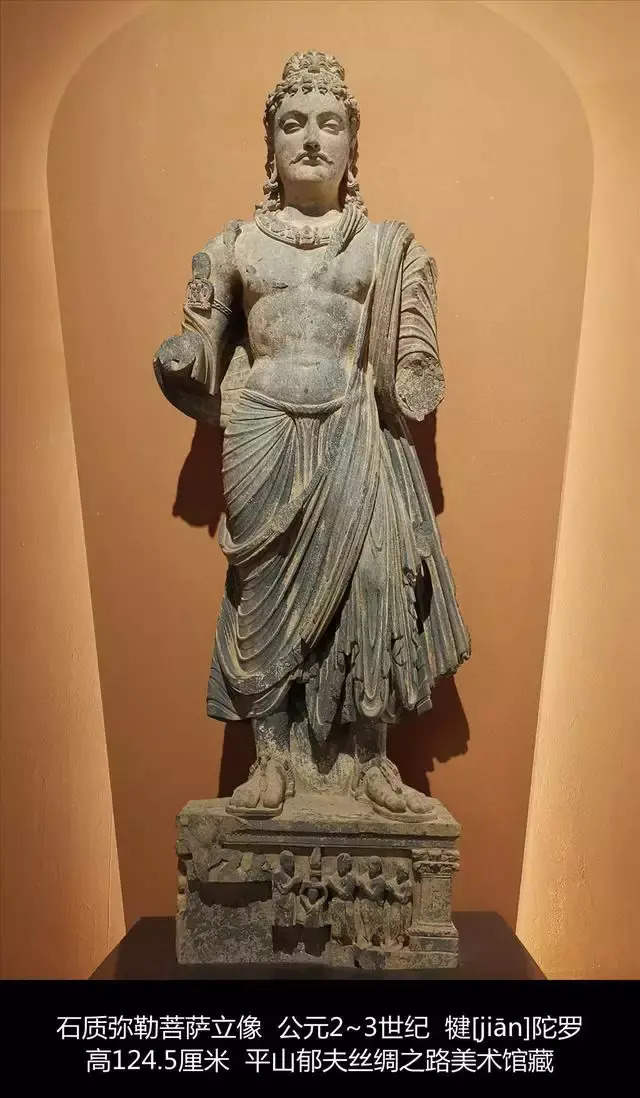

您可能会问?他到底做了什么样的事情能够让他这么牛,就这么跟你讲吧,要不是他,我们现在在寺庙里看到的菩萨就应该是这样或者那样。

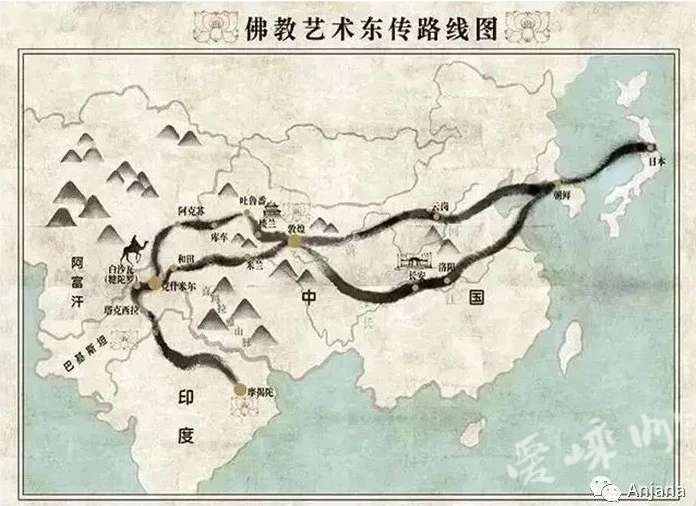

这又是怎么一回事呢,我们都知道佛教是从古印度传过来,经过历史不断地融合发展,才变成了中国文化的一部分。

但是在最初的传播过程中,无论是佛像还是佛经都是和当时中国传统文化不相容的,比如说佛经,早期佛经语言是巴利文或者梵文,为了让它变成咱们中国老百姓都看得懂的佛经,于是历史就有了玄奘法师去古印度取经的这样的壮举了。

言归正传,佛经要跟中国文化融合,同样佛像也是如此。早期传入中国的佛像就像上图那个样子。那么问题就来了,大家拜了半天,抬起头一看,发现菩萨居然是个印度阿三,这事换谁估计心里都不乐意。

再说了这样的服饰穿着也很难被中国传统的观念所接纳,太露了吧!

戴逵他老人家当年心里估计也是和我们现在心里想的一样。你们阿三不行,那就我们自己来做,于是他在佛像塑造中就把我们中国人的特点给融入了佛像中,率先推动了佛像汉化的改革。于是才逐渐有了我们今天在寺庙里看到的慈眉善目的菩萨,宽额、浓眉、长眼、垂耳、笑脸。

正是就冲这一点,咱们中国的那些善男信女和吃斋念佛的老太太们都应该竖起大拇指对他说声:“谢谢您!”也正因为这样贡献,中国著名古建筑专家梁思成先生在《中国雕塑史》中称颂他开创了一种“南朝式”,即中国本土化的佛像雕塑艺术。“雕圣”这一称谓,他老人家当之无愧。

顺带提下,上面图片中是新昌大佛寺大雄宝殿里的佛像,如果让你猜这中间这座大佛是什么佛,您能猜得出来吗,其实他和下面的那尊小佛像都是弥勒佛。这故事我们也留着以后讲,这也是佛教不断中国化的体现。

戴逵不但推动了佛像汉化改革,而且他还发明了一种佛像塑造技艺,夹纻佛像,现在非物质文化遗产—脱胎漆器就因这项技术发展而来,这里就不多介绍了,感兴趣的朋友们您可以去网上了解下。

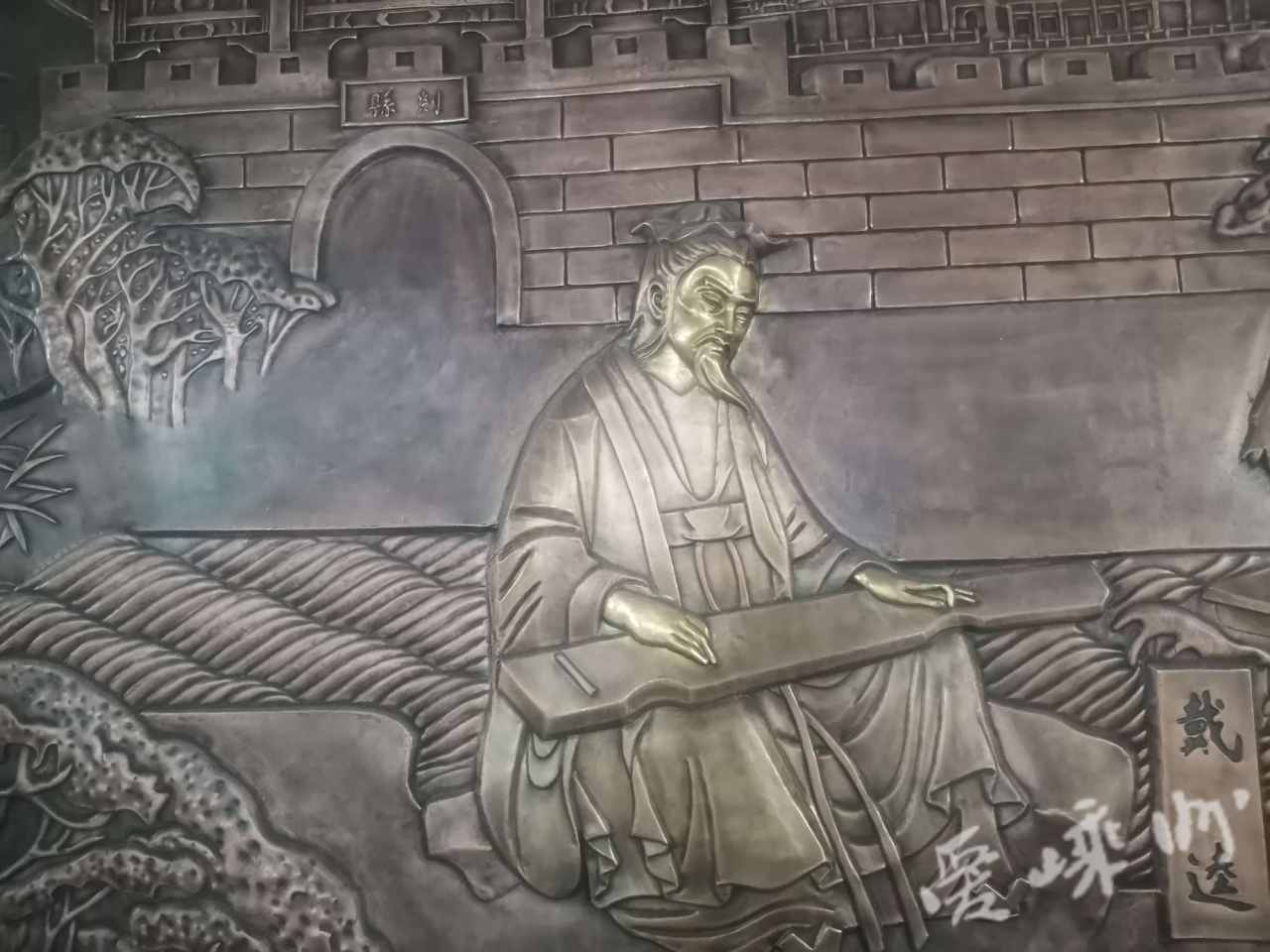

如果你以为戴逵只是个雕塑家,那你可是大错特错了。假如把戴逵放到现在,以他的才华,他的名片上印的肯定就是中国雕塑协会主席兼中国美术协会秘书长兼中国古琴协会理事。可以说是个全才,而且相当有个性。

提起他画画的水平,六朝时期有个人叫谢赫,是绘画大理论家之一,所提“六法”,在中国绘画史上影响最大。那水平比现在的一些“砖家”不知道高到哪里去了,他在著作《画品》(是古代第一部对绘画作品、作者进行品评的理论文章)对戴逵是这么评论的“情韵连绵,风趣巧拔,善图贤圣,百工所范,苟卫以后,实为领袖”其中意思,你自己品味。

再说他的他弹琴水平,当年的太宰(相当于宰相)武陵王司马晞听说戴逵弹琴清韵优雅、无人能比,便派人去请他到太宰府表演。戴逵见到太宰派来的人之后非常愤怒,因为他认为我的琴是给懂得欣赏的人听的,不是给那些故作风雅实则与酒囊饭袋的庸人听的,于是便当着来人的面将自己的琴给砸了,并说:“我戴安道(安道是戴逵的字)不做王门的伶人。也因为这样他得罪了权贵,这才归隐到咱们嵊州。

为了听他的琴声,王羲之的第五子,东晋著名行为艺术家王子猷先生,不顾夜里大雪纷飞专程从绍兴跑到嵊州来,留下了一个雪夜访戴的故事,同时也给我们成语史上留下了一个“乘兴而来”的成语。

作者:皮蛋哥

编辑:黄璐芳、周曼

审稿:程松

来源:爱嵊州

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

-

下一条:《绍兴日报》头版头条点赞黄泽!

微信公众号

微信公众号