微信扫一扫

这位总导演的日记出版,事关嵊州这一代人

——习近平

9月20日,绍兴日报第5版整版刊登了题为《万语千言总是真——专访国家一级导演、<百年越剧>总导演钟冶平》的专访文章,全文如下:

100多年前,婉约隽秀的越剧诞生于山清水秀的浙江嵊县。越剧的成长之路并非一帆风顺,但从诞生的那一天起,越剧就始终与时代在一起、与人民在一起。

在女子越剧一百周年诞辰之际,纪录片《百年越剧》总导演钟冶平的导演日记《万语千言总是真》应时出版,作为献礼。从与他的对话之中,我们看到了一个个形象丰满的越剧艺术家,以及他们对越剧艺术的孜孜追求。

再次回望“百年越剧”

记者:钟导,请介绍一下《万语千言总是真》这本书的主要内容!

钟冶平:本书为浙江卫视10集纪录片《百年越剧》拍摄过程中留下的采访日记。自1999年12月31日起,到2006年10月17日止,共207篇,原汁原味地记录了越剧发展史上重要人物的口述采访内容,也记录了越剧发展史上一些不为人知的事件,展示了老一辈越剧人奋斗拼搏的心路历程和他们对越剧发展的贡献。

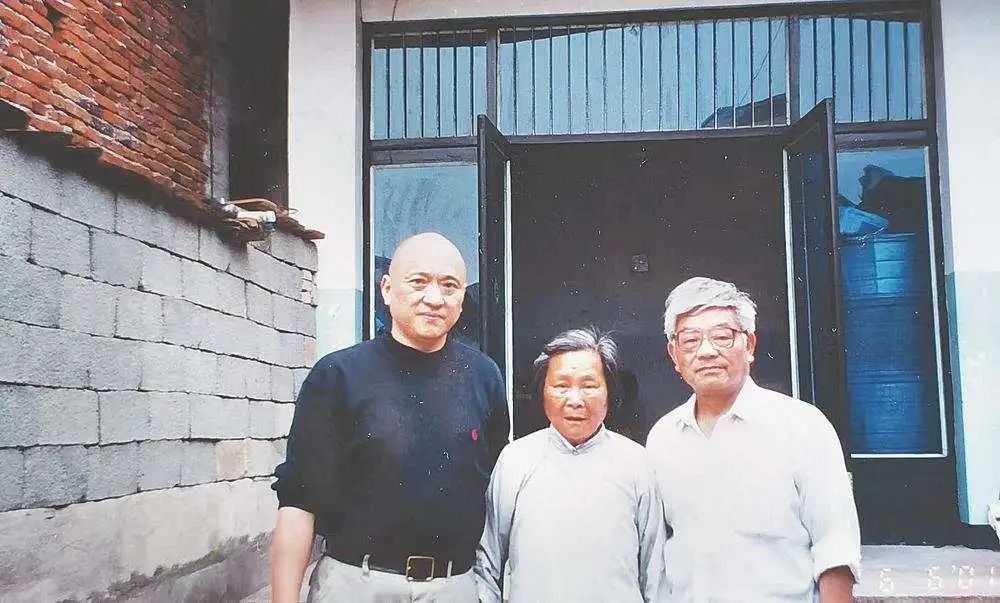

2001年,钟冶平(左一)和丁一(右一)在马家老宅采访越剧名伶马樟花后人。

书中还配有约80幅珍贵的越剧照片,具有一定的可读性和史料性。

书名由书法大家沈鹏先生题写,可惜书正式出版刊印后,沈老再没有机会看到了。

记者:为什么在《百年越剧》播出10余年之后,出版这本导演日记?

钟冶平:我有个工作习惯,做一些重大事情时,会写下日记。《百年越剧》纪录片的拍摄周期很长,六年多时光,我们采访了那么多越剧界艺术家,记录了那么多精彩瞬间,保留了上万个小时的影像资料,但真正剪辑进片子当中的只有数个小时。

虽然纪录片已经拍完十几年了,但当年那些工作记录、拍摄简报、场记单,还有搜集到的一些文字资料,以及厚厚的几个日记本都还在。

如果不把这些独一无二的越剧第一手采访资料妥善整理呈现,未免是个很大的遗憾。

于是我推掉晚上的社交活动,花了好几年时间枯坐灯下,根据日记内容,补充整理,才有了这本书。看过初稿的朋友们都说:“这不也是越剧的历史吗?”

说句心里话,有时也想歇歇脚、偷偷懒,但一想到老一辈艺术家对我的谆谆教诲,想起他们殷切的目光,有时真是连觉也睡不着了。

所幸,终于赶在女子越剧一百周年诞辰之际完成出版,也算是对百年越剧历史的再次回顾。

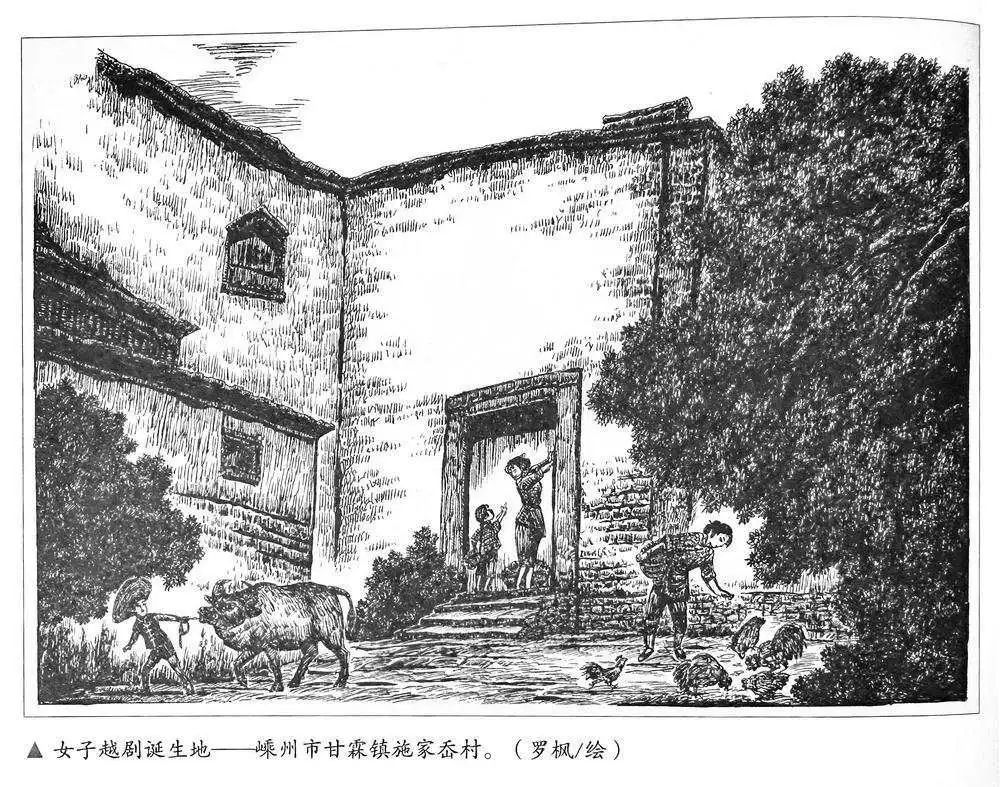

女子越剧诞生地——嵊州市甘霖镇施家岙村。罗 枫 绘

记者:作为公认的业余“越剧史专家”,您是如何与越剧结下不解之缘的?

钟冶平:我第一次接触越剧,是在1964年的春天。那时父母从山东调到浙江工作,因为住房一时解决不了,就暂住在新新饭店的老二楼,那是省委组织部招待所。春节期间的一个晚上,父亲在杭州的一位老战友派来了一辆美式吉普车,接我们去浙江省军区大礼堂看戏,后来知道是越剧的一个现代戏。那时满口山东话的我,根本听不懂台上的演员唱的是什么。在大礼堂暖乎乎的氛围之中,我很快就呼呼大睡,一直到演出结束时才醒来。

真正跟越剧打交道,并喜爱上越剧是在工作之后。1983年春天,为庆祝嵊县剧院落成,当地政府邀请了一批越剧名人前去。那时我在浙江电视台文艺组担任摄像,为拍摄一档节目也去了嵊县,住在嵊县剧院后面的招待所。庆祝活动搞得有声有色,剧院内外人山人海人头攒动,仿佛是一个盛大的越剧节日,我也为这种热情的气氛所陶醉,满头大汗也不觉得累。就是在这一次活动中,我第一次见到了袁雪芬、范瑞娟、傅全香等一大批越剧表演艺术家,知道了她们当年艰苦学艺的往事,也喝到了当地生产的一种非常爽口的艇湖牌啤酒。有趣的是,啤酒按照每人一餐一瓶标准发放,包干到人,公平公正。时至今日,还非常想念艇湖啤酒那种十分独特的剡溪味道。

我真正开始系统地研究越剧,始于2000年春。由于省台《百花戏苑》栏目撤销,我这个制片人也被“闲置”了起来。不久后,领导交给了我一个重要任务,为了纪念越剧一百周年诞辰,让我担纲拍摄一部反映越剧百年历史的纪录片,虽然还有六年的时间,但老一辈越剧人年事已高,应进行抢救性的拍摄。

单枪匹马,经费奇缺,当台长郑重其事地把这个任务交给我时,我脑中有点茫然。虽然压力和困难巨大,但我认为这是一个难得的机遇,于是决定迎接这个挑战。

那些细碎的“万语千言”

记者:作为总导演,在《百年越剧》的拍摄过程中,您如何决定它的呈现基调?

钟冶平:越剧诞生于嵊州,发祥于宁绍平原和杭嘉湖地区,发迹于上海。

中国共有300多个剧种,我们用10集纪录片的篇幅,去演绎越剧100年的历史,这样的大动作在越剧界和电视界都不多见。我总感到,领导选择我拍摄《百年越剧》,是选对了人。一来我多年与越剧界打交道,各方面情况熟悉,人脉比较广;二是我喜欢研究历史,平时好钻研,喜欢刨根问底,这一点在拍摄历史题材纪录片时尤为重要,是必须具备的重要前提条件。

《百年越剧》的拍摄,在越剧的诞生地东王村静悄悄地拉开了帷幕,没有鞭炮和鲜花,没有喝彩和掌声。

以后的日子里,当我仰望尹桂芳、黄源、顾锡东、戚雅仙、张云霞、竺水招、筱丹桂那些远去的背影时,当我面对面采访袁雪芬、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、王文娟、金采风、吕瑞英、金宝花、张茵、茅威涛这些越剧表演艺术家时,我心中唯一的愿望就是:一定要把片子拍得像大师们一样美,像美丽的越剧一样美。为此,再苦再累也值得。

2006年10月,10集纪录片《百年越剧》在浙江卫视和中央电视台戏曲频道几乎同时播出,越剧界和电视观众好评如潮,为越剧百年诞辰的庆祝活动,增添了亮丽的一道风光。在以后的一系列节目评奖中,《百年越剧》囊括了国家级、省级所有奖项的一等奖,创造了一个节目荣获奖项之多的纪录,令电视界的同仁刮目相看。

记者:从日记中看,已数不清拍摄《百年越剧》期间您到嵊州的次数。多年来,您隔三差五到访嵊州,有哪些收获?

钟冶平:嵊州可以说是浙江范围内我最熟悉的地方。我几乎走遍了嵊州每个乡镇。有一次,我在嵊州马路上,碰到一个骑三轮车的人跟我打招呼:“你又来啦?”只要嵊州越剧界有点什么动静,我二话不说立马就赶过去了。

我本身就是摄像,还会开车,因此行动比较方便,只要我有时间,拿上机器马上就能出发。

上个世纪三十年代,只有40万人口的嵊县,就有200多家女子越剧戏班,从业人员达2万之多。如此庞大的群体投身于越剧,以至于后来从中产生了很多国家级的表演艺术家,这在中国戏曲界是极为罕见的。记录《百年越剧》,自然是绕不开嵊州。

这里尤其感谢嵊州人民在我拍摄遇到困难时,伸出了无私援手。我一辈子都忘不了人称“越剧活字典”的丁一老师。他当时已是七十高龄,带着我跑遍了越乡的山山水水,所有的乡镇老街。为了使我尽快掌握越剧发展的脉络,他一遍又一遍不厌其烦地向我讲述越剧的百年历史,又陪我到上海等地采访老一辈越剧表演艺术家,拍摄越剧在上海等地的一些历史景点,此情此景,历历在目。

我们拍摄经费非常紧张,嵊州市文化局主动承担了摄制组在嵊州期间的伙食和住宿费。越剧博物馆为我们提供了相当多的历史资料和相关信息,并从展陈里拿出一些馆藏文物,让我们近距离拍摄。

2000年5月16日,我到嵊州市甘霖镇施家岙村采访。1923年,女子越剧在这里正式发端。作为早期女子越剧的“花衫鼻祖”,名列“三花一娟”之首的施银花就在这里出生。我去她故居拍摄时,在年久失修的老宅墙角意外发现了一个旧式木箱,打开后一股霉味扑鼻而来,里面有几件施银花当年登台演出时穿过的戏服,这是被遗忘在一角的越剧历史文物。

越剧相关的事情,我不但从书本上了解到很多,在嵊州实地走访拍摄中了解到更多。

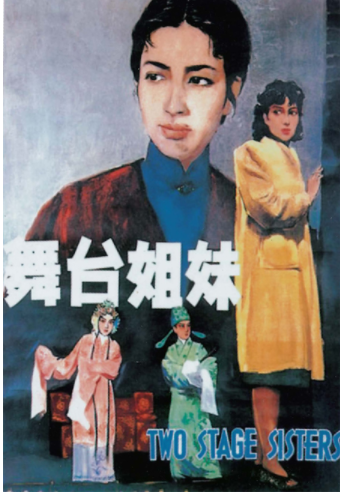

记者:绍兴籍导演谢晋拍摄的越剧电影《舞台姐妹》,曾作为中华人民共和国成立十五周年的献礼大片。您与他生前也有过多次交往,可否讲讲其中的一些细节?

钟冶平:2008年1月,《百年越剧》获得第20届电视文艺星光奖,我去上海大剧院领奖时碰到谢晋导演,他坐在靠前面几排,看到我就笑着说:“你这个片子拍得不错呀!到时候光盘给我弄一套看看。”

而跟他之间的缘分,更多的还是要从越剧电影《舞台姐妹》说起。2005年时,我在杭州采访了前来参加浙江省电影家协会换届选举的谢导。谈起二十世纪六十年代拍摄的越剧故事片《舞台姐妹》,他声音一下子响了许多。他告诉我:“我母亲非常喜爱越剧,我小时常被母亲带着去看戏。那时在祠堂的戏台上,越剧还叫‘的笃班’。上虞和嵊县是隔壁邻居,经常有嵊县戏班子来上虞演出,童年留下的印象很深。”他在1958年就写出《越剧春秋》电影故事梗概,酝酿好多年了。

1962年《舞台姐妹》被列入摄制计划后,他和编剧徐进、王林谷及作曲黄准一起乘坐长途汽车到嵊县,分别在施家岙村、崇仁镇和嵊县越剧团体验生活,还特地拜访了男班艺人马潮水。

回到上海后,他们去上海越剧院采访了袁雪芬、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、王文娟等著名演员,认真听取她们的意见。《舞台姐妹》剧本1963年11月定稿,1964年1月10日正式开拍,同年6月10日样片完成。当时文化部准备将这部电影作为重点影片向国外发行。

谢晋导演说,当时上影厂有许多优秀女演员,她们纷纷请缨,都想上这个戏,遗憾的是她们不会唱越剧。直到在上海越剧院看到了曹银娣,越剧女小生,扮相极好。另一个戏份更重的女主角是竺春花,她的扮演者是谢芳。她也不会唱越剧,为什么会选上她呢?1959年,她主演了电影《青春之歌》,在全国引起了轰动,谢芳有明星效应。文化部领导夏衍、陈荒煤都推荐她出演《舞台姐妹》,因为这是一部重点片。果然,谢芳演得非常好。改革开放后,《舞台姐妹》在国外多次获奖,许多外国观众通过这部电影对中国文化有了一些了解。

老艺术家的“力量源泉”

记者:常年跟越剧老艺术家们打交道,她们给您留下了怎样的深刻印象?

钟冶平:“越剧十姐妹”中,除了英年早逝的筱丹桂和竺水招之外,其余我全都认识,大多还相当熟悉。交往中给我留下最深印象的是这些老艺术家高尚的人格力量。徐玉兰在拜师仪式上送给徒儿的见面礼,就是一句话:“在追求艺术的道路上,永远不要停下努力的脚步。”

艺术生命被无情剥夺了20年的袁雪芬,作为投身越剧改革事业的老同志,2006年接受我的采访时真诚地说:“今天再一次接受采访,就是向家乡人民汇报。我就是一个演员,没有浪费自己的宝贵时间。一辈子没有打过麻将,不会跳舞,不善于应酬,更没有休过什么假。归根结底一句话:我没有虚度自己的人生。”

我采访老一代越剧艺术家们,袁雪芬、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、王文娟、金采风等,她们面对着我的摄像机镜头基本上每次都长达半天,甚至一天,依然非常耐心。一次次的拍摄采访,对我来说也是一种心灵的洗礼。

在拍摄的那些年里,我一直被这样的精神力量所感召。即便退休已经十来年,我也从来没有荒废过时间,继续奋战在记录文化的第一线。我不想辜负老一代越剧艺术家们对我的期望。

记者:您曾说过“拍摄《百年越剧》的六年时间,实际上是在挖掘一座取之不尽、用之不竭的宝藏。”请问您指的“宝藏”是什么?

钟冶平:越剧留给我们的“宝藏”太多了。

“清清白白做人,认认真真演戏”是越剧界念念不忘、流传至今的座右铭。为了“认认真真,清清白白”,越剧前贤们无不经受了许多苦难与艰辛,这大概就是越剧之美的根源所在吧。

越剧十姐妹的诞生,标志着越剧界挣脱旧戏班制的枷锁,走向进步与觉醒。

越剧在诞生之初,起源于由天灾人祸引发的乞讨式沿门卖唱,这种令人心酸的艺术萌芽方式真实反映了嵊县底层农民肩背细褡、吃“百家饭”的贫苦生活。之后,越剧更是紧紧跟随民族革命的步伐,用艺术的形式传递精神力量。抗战时期,赵瑞花戏班的《许鹏飞杀敌记》、叶彩金戏班的《好汉活捉东洋鬼》,还有高升舞台宣传抗日的义演,都曾大大鼓舞了当时的民众,坚定了将抗战坚持到底的决心。

抗美援朝时期,时任越剧工会主席的范瑞娟老师在大众剧场组织上海越剧界义演,用演戏获得的收入换来一架“鲁迅·越剧号”战斗机,捐献给在前线参加抗美援朝战争的志愿军。

尹桂芳老师带领芳华越剧团的63名演职人员,义无反顾地离开生活条件舒服安逸的上海和熟悉爱戴她的观众,到语言不通、形势紧张的福建前线落户。她们到革命老区演出,到前线慰问解放军战士,给战士们洗衣服洗被子,在艰苦卓绝的岁月里默默地奉献着。为了呈现更多越剧艺术家的可贵品质,我还拍摄了《百年越剧》姐妹篇《舞台姐妹》。

如果说《百年越剧》是宏观展示越剧群体的话,人物传记片《舞台姐妹》则是将镜头对准了20位有着突出贡献的名伶和艺术家,为后人们品味越剧艺术家们可贵的一生,提供了第一手的影像资料。

嵊州市融媒体中心出品

来源:爱嵊州APP

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

-

雲庐在售

三江街道 27700元/㎡ 价格待定 -

剡湖云璟在售

剡湖街道 14491元/㎡ 价格待定 -

碧桂园·棠樾府在售

浦口街道 10490元/㎡ 价格待定 -

金昌·香湖明月在售

鹿山街道 13000元/㎡ 价格待定 -

金昌·白鹭金湾 在售

三江街道 9699元/㎡ 价格待定 -

中国铁建嵊星湾在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

中国铁建官河府 在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

嵊州上悦城 在售

三江街道 8900元/㎡ 价格待定 -

观河盛世府|创世纪在售

三江街道 9000元/㎡ 价格待定 -

中梁·越江府在售

鹿山街道 10000元/㎡ 价格待定 -

勤业阳光龙庭售罄

三江街道 8500元/㎡ 价格待定 -

恒大越府 在售

三江街道 11500元/㎡ 价格待定

-

吾悦单身公寓

三江街道45㎡| 1室1厅 1500元 面议 -

恒大未来城

三江街道136㎡| 4室2厅 3100元 面议 -

君悦新天地

三江街道65㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

嵊星湾

三江街道107㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

碧桂园

三江街道120㎡| 3室2厅 2900元 面议 -

名士颐景园

三江街道89㎡| 3室1厅 2600元 面议 -

上悦城

浦口街道90㎡| 3室2厅 3200元 面议 -

官河府

三江街道97㎡| 3室2厅 2600元 面议 -

恒大未来城

三江街道118㎡| 3室2厅 2800元 面议 -

丽湖小区

三江街道100㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

黄金水岸

鹿山街道70㎡| 2室1厅 2700元 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道110㎡| 3室2厅 3200元 面议

-

中大剡溪花园

三江街道135㎡| 3室2厅 128万 面议 -

朝晖雅苑

三江街道109㎡| 3室2厅 99.8万 面议 -

赞成雍景园

剡湖街道137㎡| 4室2厅 135万 面议 -

南津路

剡湖街道90㎡| 3室2厅 81.8万 面议 -

和悦公馆

浦口街道90㎡| 3室2厅 110万 面议 -

金湾国际

浦口街道148㎡| 3室2厅 162.8万 面议 -

黄金水岸

鹿山街道122㎡| 3室2厅 139.8万 面议 -

绿地香港

浦口街道89㎡| 3室2厅 62万 面议 -

明山桃源

浦口街道256㎡| 4室2厅 298万 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道167㎡| 3室2厅 210万 面议 -

金湾国际

浦口街道327㎡| 4室2厅 488万 面议 -

恒大未来城

三江街道175㎡| 5室2厅 179.8万 面议

-

下一条:重要通告!这天起,嵊州全域禁止

微信公众号

微信公众号