微信扫一扫

扛起锄头种地 握起笔头写诗 “唐诗之路”上有这样一群农民诗人

在嵊州市长乐镇福全路1号,有一处僻静的院落,大门常年敞开着,向内望去,树木葱郁,一块高大的石碑矗立其中,刻有“诗性”二字。这里是79岁的“农民诗人”徐忠耀的家,也是嵊州农民诗社——剡西诗社的诗友们交流创作的“诗歌家园”。自2001年成立以来,这个地地道道的农民诗社已从最初的十几人发展到现在的50多人,其内部交流的《剡西诗刊》已出到44期,通联人员包括全国各地甚至海外的诗歌爱好者。

农民诗人经常相聚探讨诗歌。

老兵60年诗歌路

“心无凡尘走乾坤,胸怀诗意到桃源。”这是徐忠耀在个人诗集《清风徐来》的后记中对自己一生的总结,这位剡西诗社的领军人物在诗歌路上已默默前行60余年之久。

1945年,徐忠耀出生在长乐镇的一个农民家庭。学生时代的他酷爱读诗,随身携带一本厚厚的手记,摘满了诗词格律、中外名诗,也自学写诗。18岁那年,在长乐中学“向雷锋同志学习”的征文比赛中,徐忠耀创作的全校唯一一首原创诗歌,从众多参赛作品中脱颖而出,他也拿下了人生中的第一个文学奖项。“虽是小奖,却也给了我莫大的鼓励。自那以后,我感觉自己与诗歌的联系更紧密了。”徐忠耀说。

1964年底,徐忠耀入伍当兵,被分配至某警备区修理连,这是一支有着勤俭建连、勤劳干事、勤巧创新“三勤”精神的英模连队,为巩固我国海防作出了突出贡献。继承老兵精神,徐忠耀在怀揣着保家卫国使命感的同时,创作热情也被极大地激发出来,他扎根海岛、立足连队,创作出一系列符合时代主旋律的诗歌,他的文字朴实有力,深受战友们的欢迎。他还写下《修理兵之歌》,由指导员陈式珏谱曲后,在连队传唱至今。

“有一回,我看见连队黑板报上贴着一张报纸,上面用红笔画了个框,走近才发现竟然是我写的《夜读》,已被《舟山日报》发表。”徐忠耀回忆,这是他的作品第一次登上报纸,报社还打电话到连队聘请他为通讯员,此事得到了指导员的大力支持。因此,在徐忠耀的诗歌之路上,这座海岛成了他“文学之船”正式启航的港湾。

1969年,徐忠耀退伍返乡,先后进入茶机厂、机电修配厂工作,其间创作发表了《农机工人抒怀》《飞溅的火花》《绿色的珍珠》等一系列以农业为题材的诗歌。上世纪80年代后,他曾一度因工作无暇于诗歌创作,直到2001年,才将重心转移到创办农民诗社上,由此开启了嵊州诗歌界的崭新篇章。

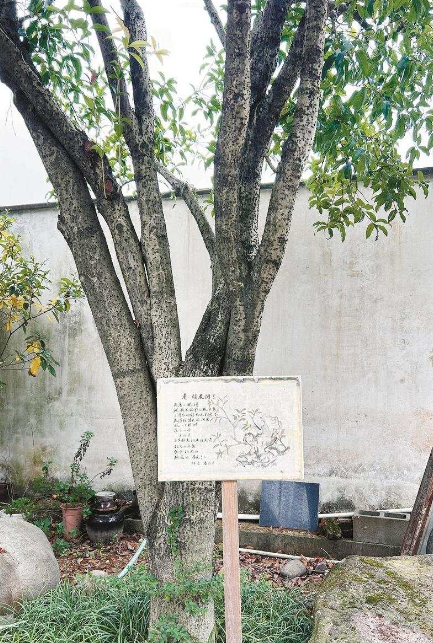

帮农民推开文学之门

走进“诗歌家园”,记者注意到,院落中每一棵树旁都竖立着一块木牌,木牌上是一首首配有插画的短诗,创作者便是一位位到访此处的农民诗人。在他们笔下,最普通的柳树、枣树、桂花树也有了属于自己的诗篇。望着这个充满诗意的院落,徐忠耀向记者吐露了心声:“这个时代,写诗的人很多,但农民诗人很少。有的人认为农民写不出好诗,这种傲慢与偏见,我无法苟同。”

古为剡西重镇的长乐镇,曾是“唐诗之路”上的一颗明珠,千百年来文人结社不断;时至今日,在这方诗歌的热土上,又涌现出一大批扎根农村的诗人,书写着新时代的田园诗篇。然而,大部分农民诗人都面临着一个共同的困境,他们爱写诗却不敢发表,想发表却没有出路。

“忙时把锄、闲时握笔,本身就是一件很不容易的事。但有的人害怕被人嘲笑,只敢偷偷写诗;有的人四处投稿,却因不出彩而屡遭拒绝。”徐忠耀说,农民写的诗大多言语朴实、抒情直白,但在他看来,正是因为没有过于华丽的辞藻才显得更加动人,因此,在2001年,徐忠耀决定组建一个农民诗社,为他们打开这扇通往文学的大门,“热爱生活是诗歌的本质。诗,要读得懂,才是好诗”。

谈到剡西诗社的创立,还不得不提及另一位中坚人物——同为农民出身的诗人马小增。上世纪80年代,在长乐镇某电机厂上班的马小增创办了一个文学团体,团结起了一大批文艺青年,从此活跃在长乐文学界。直到2001年9月的一个傍晚,徐忠耀慕名登门,两位年龄相差20岁的草木才子一拍即合,组建起了一支以长乐镇农民为班底的诗人队伍。

“如今,我们的队伍中有企业家、公务员等来自各行各业的诗人,但他们的出身是农民,写的依旧是农民的生活。勿忘初心,方得始终。”徐忠耀说。

诗社点亮“唐诗之路”

2001年12月8日,诗社内部交流学习的《剡西诗刊》第一期出版,8开大小共60多页,全黑白印刷。为了筹集稿件,徐忠耀和马小增广泛向本地农民诗人征稿,写信、致电,甚至登门拜访,夜里,两人就在灯光下一遍遍修改、校对,再组稿、排版、装订……第一期付印后,为了让诗社走得更远些,徐忠耀还将刊物赠送给当地的一些民营企业寻求帮助。令他感动的是,不光是企业主们,长乐镇上的一些单位纷纷表示愿意为诗社提供支持。“我想诗刊的成功,离不开长乐深厚的文化底蕴。”徐忠耀说。

诗刊的一期期出版,还改变了一部分人的生活轨迹。今年54岁的张甬是剡西诗社最早的一批农民诗人之一,加入诗社后不久,他便为生计离开家乡前往云南,时任社长的徐忠耀坚持将每一期《剡西诗刊》按时寄到他手中。这份来自家乡的刊物,成了他在千里之外的心灵慰藉,支撑着他对文学的热爱。

“工作之余,我常翻看诗刊,同行的还有一位缅甸的华侨也和我一起读诗。”张甬回忆,农民写的诗真挚、朴实,华侨也看得懂,也很向往其中平淡而幸福的农村生活,临走前还将诗刊带往国外交流。

在长乐经营着一家农机厂的邢小扬,偶然阅读了徐忠耀赠送的首期诗刊后,从此爱上了古体诗,笔耕不辍,时有作品发表在省级刊物上。曾是农民、后来担任小学校长的邱建民,在工作中与徐忠耀相识,被他的才华所折服,从而加入剡西诗社,开始学着写诗……

“社里以前还有两位老农民,随着年龄增大,现在很少再参与诗社的活动了。我成了诗社年纪最大的诗人了。”徐忠耀说。

如今,在老一辈农民诗人的带领下,剡西诗社依旧保持着蓬勃的生命力。他们持续创作诗歌、出版诗刊、举办诗会,用自己的方式支持着嵊州守护乡村文脉、续写浙东“唐诗之路”的使命,“我随诗歌而来,我将随诗歌远去”。

来源:爱嵊州

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

-

上一条:嵊州获得最佳创意奖

微信公众号

微信公众号