点赞!央媒持续关注嵊州

转载

![]() 张金兰于 2023/06/24 08:35:53 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

6939 阅读

0 评论

48 点赞

张金兰于 2023/06/24 08:35:53 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

6939 阅读

0 评论

48 点赞

连日来

人民日报、新华社

央视等多家央媒

组团关注嵊州

因为什么

一起来看看吧

↓↓↓

嵊州越剧,与年轻人越走越近(艺近人和)

图为嵊州越剧演员在嵊州市甘霖镇东王村演出。(陈上利摄)

嵊州修复了一批古戏台,还自发形成了100多个越剧戏迷角,热爱越剧的游客遍布各地,无论何时来到这里,总能找到听戏唱戏的地方。新的传播方式给了传统戏曲不一样的表演机会。与线下剧场相比,直播间能汇集几万人。两者的影响力不可同日而语,而且在线观看者基本都是年轻人。每年中国民间越剧节和全国越剧戏迷大会都会在越剧发源地——浙江省绍兴市嵊州市开幕。各地越剧戏迷来到越剧故乡,参观越剧博物馆,上古戏台唱戏,与名家互动……与此同时,越剧发源地嵊州市甘霖镇东王村村委会原主任李秋顺在抖音上开设账号推广越剧,从嵊州市越剧艺术学校走出去的年轻演员郑蒙蒙已经成为抖音上粉丝超50万的越剧红人,一个城南小学培养出了34朵“小梅花”……去年春天,李秋顺接到一个陌生电话:“你好,我是中国好声音导演组,想请你参加我们的越剧大赛……”李秋顺以为这是个诈骗电话,未加理睬。三天后,导演组赶到李秋顺家里,邀请他参赛。李秋顺好奇地问:“你怎么知道我?为什么一定要邀请我?”导演组回答:“因为东王村是百年前的越剧发源地。我们从抖音上看到,你经常在唱越剧,宣传东王村。”在东王村,人人都能哼几段越剧。哼了一辈子越剧的李秋顺,听了导演组的话,竟有点怯场。别人都是越剧团出来的正规演员,他虽然爱越剧、唱越剧,但毕竟没有经过正规培训。大家坐下来商量,李秋顺最后决定,带着100多年前的越剧老调去参赛。最早,越剧老调并不叫越剧,叫落地唱书,经过100多年的演变,唱腔有了很大不同。上了舞台,李秋顺唱了一段最初的越剧老调,“当初就是边干活、边走路的时候随口唱几句,后来才慢慢上舞台,从其他剧种汲取营养,演化成今天的越剧。把越剧老调现代化,让成千上万的观众来观看我们的表演,感觉非常自豪。”中国好声音的越剧特别季影响不小,很多看了节目的游客奔着“越剧发源地”的名头,慕名来到东王村参观。到了这里,很难不被“人人爱越剧”的氛围感染:村里的越剧队有空就排练,小小队伍配齐5名伴奏乐师,能排出《孟丽君》这样需要20多人上台演出的大戏。村里10米多高的古戏台,是当年筹集资金重建的,如今更是地标性建筑。每月27日,村里人都会聚在这里唱戏。嵊州修复了一批古戏台,还自发形成了100多个越剧戏迷角,热爱越剧的游客遍布各地,无论何时来到这里,总能找到听戏唱戏的地方。包括越剧在内,中国传统戏剧的传承和传播都存在年轻化的压力。村越剧团成员,年龄最大的59岁,最年轻的也40了。“要不是新媒体,我哪能被好声音导演组看到?那场演出,让多少观众知道了东王村!回来后,我上新媒体更积极了,要传承好越剧文化遗产,必须‘触电’上网!”李秋顺说自己正在努力适应新媒体,用更年轻的方式传播越剧。在短视频直播间这样的新媒体平台上,越剧的火热出人意料。晚上8点,记者准时点进郑蒙蒙的直播间,900多名粉丝已经“蹲守”在线。直播间画面高清,布置明亮优雅。穿着黑白洋装、妆容精致的主播,正是越剧小生郑蒙蒙,她毕业于嵊州市越剧艺术学校,现在是杭州越剧院的戏曲演员。嵊州市越剧艺术学校一直努力探索越剧传承的机制,曾经寻找各大越剧流派嫡传弟子或传承人“一对一”授课,共同参与嵊州的越剧人才培养计划。20年来,学校向近百个专业文艺团体输送了近千名优秀演员,郑蒙蒙是其中之一。她现在拥有53万粉丝。粉丝不断提问,她唱一段,介绍一段,介绍越剧的流派、唱腔、传承,唱完后,粉丝会直接地表达自己的喜欢。当晚最高峰,超过5000名粉丝同时在线。直播间跟戏台不同,观众可以随时互动,这跟传统舞台的表演完全不同。“在直播间,许多观众直接告诉你唱得好不好。直播间在线人数最高的时候,可以达到10万左右。”郑蒙蒙说,她所在的剧团人才荟萃,年轻演员难得有演出机会。“很多像我一样的青年演员,我们心中有一团火,对越剧满怀热情。新的传播方式给了传统戏曲不一样的表演机会。”与线下剧场相比,直播间能汇集几万人。两者的影响力不可同日而语,而且在线观看者基本都是年轻人。这些现象,值得关注。“直播至今,我感觉不是年轻人不喜欢戏曲,而是他们没有很多机会接触戏曲。他们在直播间接触越剧后,很多粉丝从线上转到线下。就有北方的戏迷,开车到嵊州剧场里看我演出。”郑蒙蒙说,“虽然有时候很累,可我很喜欢、很享受这个过程。也希望很多像我一样的青年越剧演员能和我一起,在线上聚拢更多年轻人。”有观众,有粉丝,有戏唱,对郑蒙蒙来说是幸福的事。

嵊州市城南小学四年级的梅一可,去年凭借越剧选段《追鱼·拔鳞》,荣获“小梅花奖”。近期,梅一可正在排演《穆桂英》。“要演穆桂英,每天必须练功,先压腿,然后扳腿、劈叉、踢腿……”除了学习,这是梅一可的另一面生活。练功、练唱并不轻松,不但费时,更需要毅力坚持。“除了学校,每周六课外学一次。”但梅一可说,她天生爱舞台。越剧的种子从小就种下了。梅一可的外公外婆都曾在民营剧团工作,梅一可跟着剧团长大。等演出完毕,台上没人了,小小的梅一可会跑上台去模仿演员,站在舞台上的感觉就这样记住了。全家都支持她学越剧,她在家里常看越剧著名演员的表演视频。城南小学的越剧指导老师田慧芳说起越剧特色,非常自豪:“学校至今已获得34个小梅花奖,这在全国也罕见。因为好苗子多,在学校竞争就激烈,同一届往往有八九个小朋友要在学校比赛获胜,才能被送出去参赛。”这么多苗子,怎么培养出来?为了营造越剧氛围,城南小学的课间音乐是越剧,体操也是越剧体操,孩子们每天课间做一遍越剧操。把越剧中复杂专业的手眼身法步编成舞蹈,让学生们在日常生活中反复体会越剧之美。元旦迎新,学生还能自己设计制作戏服、戏帽、头饰,穿戴起来走秀。学校有越剧博物馆,陈设了绘画、戏服等,努力营造越剧氛围。学校邀请作曲家、南京艺术学院教授谢子华,为14首古诗谱上越剧曲调,取名“越韵古诗”。城南小学副校长吕洪福介绍,“越韵古诗”保留了越剧传统的咬字、唱腔,同很多名家曲调融合在一起。学校又再次拓展,利用越剧的唱腔吟唱小学课本中的85首古诗,让孩子们在越韵中积累中华经典诗词。现在,学校构建了“越剧戏曲课程群”,包括《越歌悠悠》《小学生学越剧》《我爱越剧》《越韵古诗》等,其中“越韵古诗”系列节目多次获得中国少儿戏曲小梅花荟萃最佳集体节目奖。“越剧的传承,后继有人是关键。”田慧芳说:“在小学阶段潜移默化,播下一个传统戏曲文化的小小种子,今后才能有懂越剧、爱越剧的戏迷。百年越剧才能土壤肥沃,继续开花。”

6月22日 新华每日电讯头版头条报道介绍嵊州新能源产业案例

腾出发展要素 抢抓产业机遇

浙江绍兴“腾笼换鸟、凤凰涅槃”实践观察

越城印染、化工,柯桥纺织、印染,上虞化工、机电,诸暨五金、袜业、珍珠,嵊州领带、厨具,新昌医药、轴承……改革开放以来,浙江民营经济万马奔腾,绍形成了特色鲜明的“块状经济”,具有全国乃至全球影响力。在改革中成长壮大,又依靠改革涅槃新生。作为浙江省传统制造业改造提升综合改革试点市,近年来,绍兴坚持以“八八战略”为统领,强力推进创新、深化改革攻坚,紧抓数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”,对标高质量发展要求,对准高科技产业赛道,持续推动“跨域整合”“全域治理”,腾出发展要素,抢抓产业机遇,成为“腾笼换鸟、凤凰涅槃”的实践样板。传统制造业曾在经济增长、就业带动、税收扩大等方面有过重要贡献,但在社会发展进步中也遇到瓶颈:能耗负担重、经济效益低,市场竞争力、发展后劲不足。发展形势所需,变革势在必行。绍兴是江南水乡、地处丘陵地带,平原面积占比仅18.3%,其中永久基本农田占比超过85%,可开发的存量土地资源极为有限且分布零散,用地不足导致优质项目无法落地。2017年,绍兴成为浙江省唯一的传统制造业改造提升综合改革试点市,开启传统产业全市域全领域的大提升行动。将中心城区越城区的印染、化工企业,整体搬迁集聚到柯桥区、上虞区——全面启动“跨域整合”,是绍兴推进“腾笼换鸟、凤凰涅槃”的“重头戏”,更是“硬骨头”。当地干部回忆说,头五个月,这项工作进展缓慢:有的区不情愿接收,因为水电气设施需要投资配套;有的区不情愿转出产业,因为经济增长数据做减法;有关企业也不情愿搬迁,因为涉及大量事务变动。搬迁集聚之前,越城区有印染企业47家、化工企业35家,工业总产值超过400亿元,占当地经济生产总值比重近四成。推动两大支柱产业整体搬迁,势必“伤筋动骨”。如何凝聚“壮士断腕”的决心?组织企业组团、兼并重组、征收退出、转型发展等分类施策,建立“每周快报”发到涉及区县、涉改企业,5个领导小组全面走访企业、解读政策,抓龙头企业、协会会长单位带头搬迁,帮助企业解决厂房层高、员工安置等实际问题……“观念的扭转引领行动的加速。”绍兴市发改委主任何坚刚说,坚持担当作为、事在人为,绍兴实施“组合拳”推进印染、化工产业整体搬迁集聚工作,以短期阵痛化解“成长的烦恼”。此后,越城区47家印染企业全部搬迁集聚,5个印染组团落户柯桥印染集聚区,18个化工项目异地开工建设,累计腾出土地1万多亩。5月10日,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。这是绍兴集成电路“万亩千亿”平台首家自主培育的上市企业。在绍兴市越城区,以中芯、长电、豪威等链主型企业为引领的集成电路产业,已经集聚上下游将近123家企业。主导产业从印染、化工转为集成电路、生物医药。越城是绍兴推动传统制造业改造提升的缩影。既要迎难而上“腾笼换鸟”,更要善作善成“凤凰涅槃”。绍兴市经济和信息化局副局长俞灵燕介绍,在腾退土地上,绍兴全力打造“泛半导体+”全产业链闭环的“绍芯谷”,实现集成电路产业从无到有、从有到强。增量转型,存量提质。在“跨域整合”取得阶段性成效后,绍兴“大整治”与“大提升”深入推进,全面启动开发区(园区)工业全域治理,并以数字经济为抓手赋能工业提质增效。2019年,绍兴实施传统产业智能化改造三年行动计划,累计完成改造1320家企业。2021年,绍兴启动智能制造五年提升行动,打造以“未来工厂”为引领、智能工厂和数字化车间为主体的新智造企业群体、产业集群。走进迎丰科技厂区,“织造印染产业大脑”中的“数字孪生工厂”模块正在有效运作,实际业务和生产场景被模拟、分析、追踪、比对、测算,产品质量、成本等信息实现全程追溯。目前,由柯桥区建设的织造印染产业大脑已在浙江省产业大脑能力中心上线。项目累计接入数字供应链、设备云联、智能排产等应用场景20个、接入纺织印染企业1800多家,基本实现全区印染企业全覆盖,推动行业生产效率提高8%以上,能耗降低10%以上,良品率提升15%以上。数字经济动力凸显。今年1-4月,绍兴数字经济核心产业制造业产值达到291.5亿元,同比增长18.3%。搬迁集聚之后,绍兴印染、化工企业数量从82家降至23家,用地面积从10202亩降至6571亩,但产值从400亿元提升至900亿元以上,税收从18亿元提升至65亿元以上。坚决推动跨域整合、全面提升的绍兴工业,以更加轻盈灵动的姿态迎接新一轮产业变革机遇,发展空间豁然开朗。走进嵊州经济开发区(高新园区),总投资130亿元、预计实现年产值200亿元的比亚迪新能源动力电池生产基地内一派繁忙景象。目前,嵊州新能源装备产业已经集聚规上企业83家,产业集群效应正在加速释放。近五年间,嵊州共引进投资项目196个,总投资额达到1464亿元。今年一季度,绍兴市生产总值达到1739亿元,按可比价格计算,同比增长6.1%,比2022年加快1.7个百分点。其中,绍兴规模以上工业增加值492亿元,同比增长7.3%。轻装上阵,动力凸显。绍兴经济发展增速从2018年在浙江省内排名倒数,持续提升至目前第三位。记者了解到,目前绍兴以集成电路、高端生物医药、先进高分子材料、智能视觉四大浙江省级“万亩千亿”新产业平台为龙头,驱动新兴产业链条不断延伸。五年多来,绍兴推进“腾笼换鸟”,实现“凤凰涅槃”,折射出当前县域经济发展的动力之变:从释放个体创造力的“市场效应”,到推动跨县区统筹、更大范围布局分工的“集聚效应”,加速迈向高质量发展。

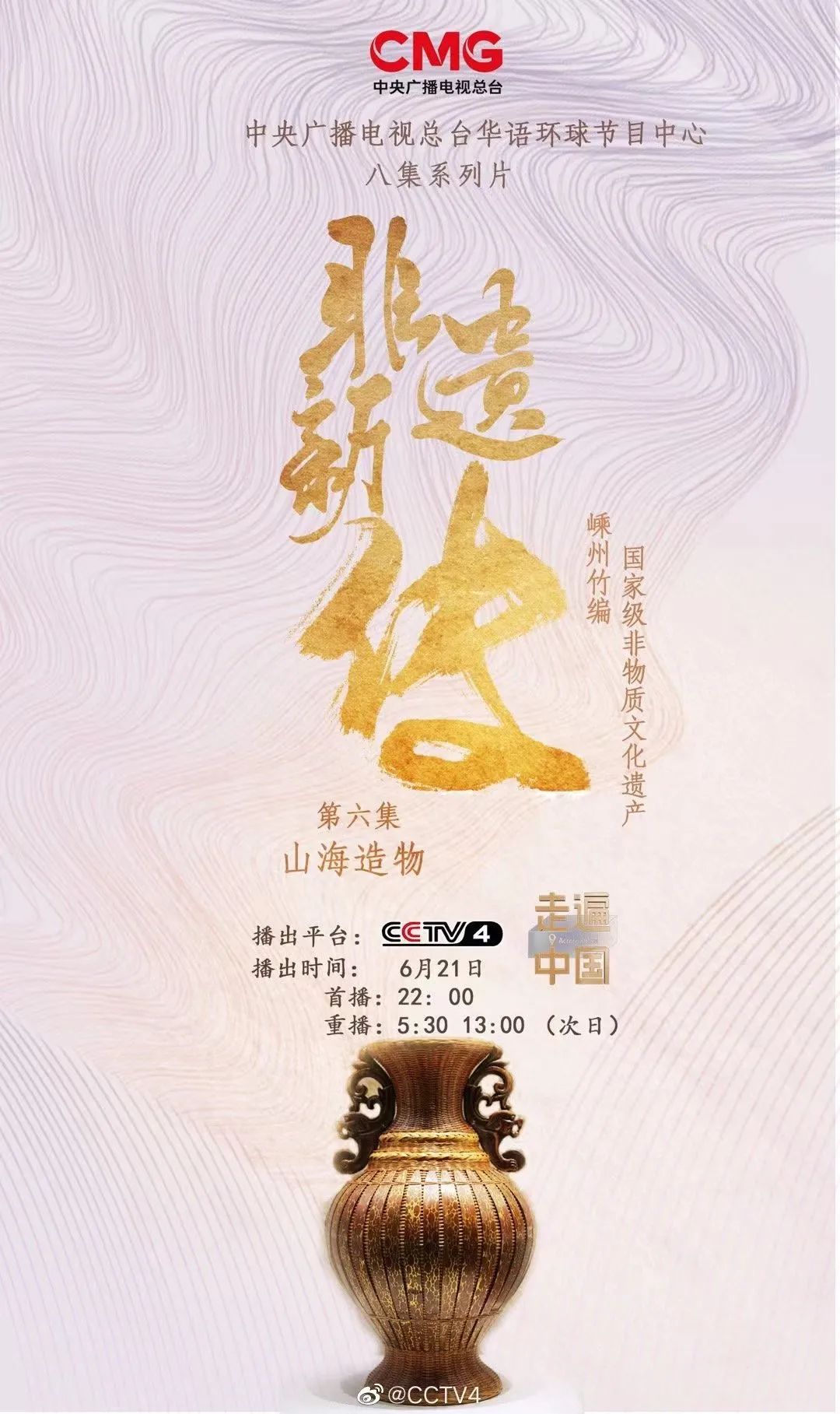

【#CCTV4走遍中国# 《非遗新传》聚焦浙江】竹生于山,贝长于海,浙江的一方水土孕育出竹编与贝雕两项独特的非遗。6月21日22:00,《非遗新传》之《山海造物》带您感受浙江省温州市的洞头贝雕和绍兴市的嵊州竹编。非遗传承人在研发新品、私人订制、宣传营销等领域持续发力,不仅为非遗的保护、传承打开了新的空间,也为当地创造了经济效益。非遗匠人取诸自然,通过一双巧手、一份匠心,在指尖上创造生活财富,在山海间谱写文化新生。

点击左下方阅读原文可查看视频

嵊州市融媒体中心出品

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

![]() 张金兰于 2023/06/24 08:35:53 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

6939 阅读

0 评论

48 点赞

张金兰于 2023/06/24 08:35:53 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

6939 阅读

0 评论

48 点赞

微信公众号

微信公众号