正在阅读:一起走进小黄山|嵊州市文物保护中心参与的特展荣膺浙江省陈列展览项目特别奖!

分享文章

微信扫一扫

参与评论

0

信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

一起走进小黄山|嵊州市文物保护中心参与的特展荣膺浙江省陈列展览项目特别奖!

转载

![]() 张金兰于 2023/06/13 08:29:03 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

7880 阅读

0 评论

53 点赞

张金兰于 2023/06/13 08:29:03 发布

IP属地:未知

来源:嵊州发布

作者:

7880 阅读

0 评论

53 点赞

从洞穴到旷野,从穴居到定居,那些时代的领跑者、开拓者、变革者走出一条通向文明的道路,竟是如此的振奋人心。

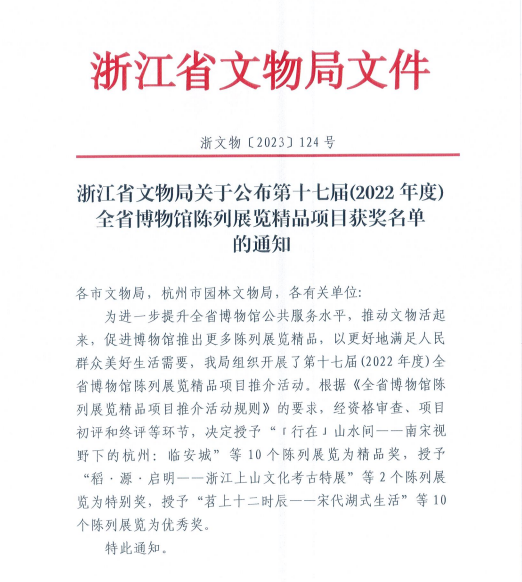

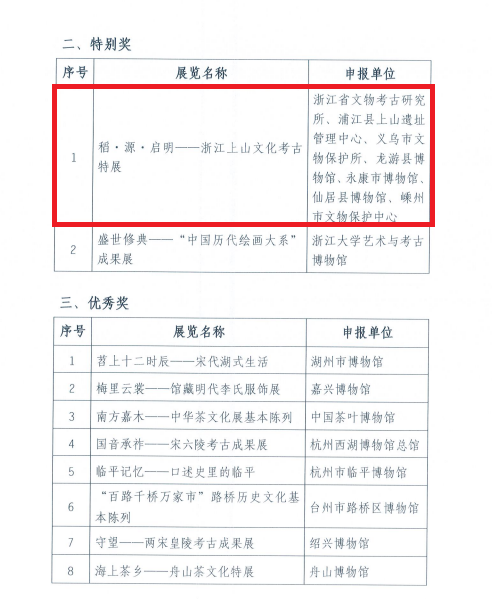

近日,2022年度浙江省陈列展览精品项目结果公布,由浙江省文物考古研究所、嵊州市文物保护中心等 7 家单位联合承办的“稻·源·启明——浙江上山文化考古特展”陈列展览项目获特别奖。

小黄山遗址A区发掘现场

小黄山遗址A区发掘现场

小黄山遗址B区发掘现场

小黄山遗址B区发掘现场

2005年3月至2007年1月,对小黄山遗址进行历时2年的考古发掘。根据砖瓦厂取土后遗址堆积的残存现状,发掘布方分A、B两个区域4个地点,A区在东,B区在西,两区相距约170米,发掘面积3000多平方米,以尽可能了解遗址的堆积分布、聚落形态及文化内涵。

01

壕沟与房基

壕沟遗迹

壕沟遗迹小黄山10万多平方米面积的遗址内,残宽10米左右、残深2.5米的上下壕沟,将聚落分隔成几个功能不同的区域。俗名小黄山的地点,南、东、北三面有壕沟卫护,中心位置发现的房基规模宏大、营建讲究,南北长排,坐西朝东,是目前小黄山遗址发现的最大房屋基址。而柱网最为明确的建筑单元,是东西3排,南北3个柱坑构成的2间坐北朝南的房屋,面宽5.5米、进深4.8米,这是我国新石器时代考古发现的时代最早、单元明确的史前木构建筑遗迹。从中可见,先民营建家园时已考虑采光、保暖、通风等因素。

建筑遗迹

建筑遗迹

柱坑深大,多有斜坡式坑道或二层台。柱坑直径和深度均在1米上下,部分柱坑深达1.8米,柱痕直径30-40厘米,部分柱坑底部用残磨盘、块石作柱础。这与河姆渡文化木构建筑大、小坑组合置础立柱支撑固定的做法一脉相承,因而小黄山遗址是我国最早使用柱础的史前遗址,也为探索河姆渡文化木构营建传统提供了新的宝贵资料。

带柱础的柱孔遗迹

带柱础的柱孔遗迹

02

灰坑

小黄山遗址一个显著的特征是先民特意挖建的“灰坑”数量较多,其形状多呈圆形、方形,直径、深度均在1米上下,坑壁陡直规整,坑底平整。浙江省文物考古研究所原副所长、小黄山遗址考古领队王海明研究员认为:“将深坑挖建于相对潮湿恒温的壕沟底部,更有可能是秋冬季存储块茎、芋类或坚果的储藏坑。”

B区H4储藏坑

B区H4储藏坑

在一个方形的灰坑内,考古人员发现5件器形相同却又大小悬殊、被集中放置的陶釜。王海明认为:“这么大件的夹砂陶釜放在一起,有可能是祭天地的祭祀坑。”

A区祭祀坑H15

A区祭祀坑H15

祭祀坑出土修复的陶釜、陶杯

祭祀坑出土修复的陶釜、陶杯

03

墓葬

早期墓葬均为长方形竖穴土坑墓,墓坑呈东西向,散埋于住房附近,没有专用墓地。残存骨骼显示头西脚东,葬式为仰身直肢葬。常见随葬陶器是敞口小平底盆、圈足罐、平底罐、高领壶。这是江南地区新石器时代考古中发现的年代较早的一批墓葬资料,对研究人类早期墓葬习俗具有重要价值。

小黄山A区M2随葬陶器

小黄山A区M2随葬陶器

04

稻谷遗存

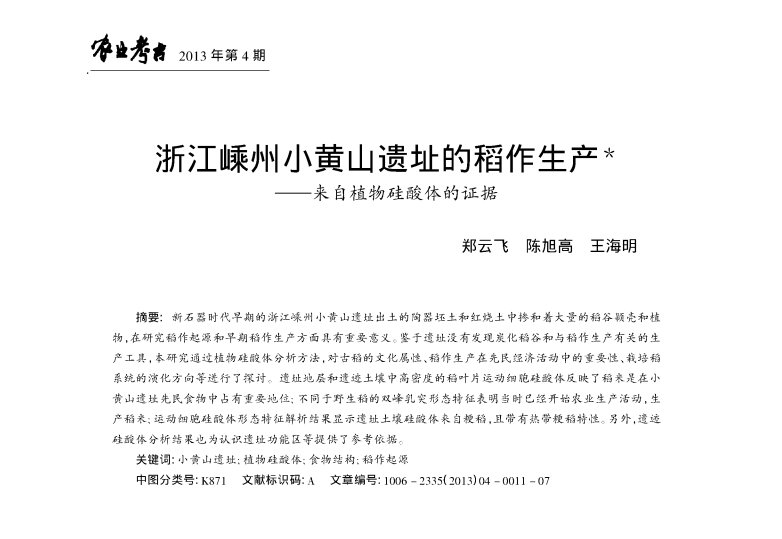

小黄山遗址出土的陶器坯土和红烧土中掺和着大量稻谷颖壳和植物,代表古人向土地探寻食物的智慧,也记录了一场作物生产的革命。

红烧土中发现有清晰明确的谷壳印痕。北京大学考古文博学院教授严文明认为:“这一阶段,在上山有明显的稻谷遗存,小黄山也在红烧土里发现了稻谷遗存,在浙江稻作农业的起源研究上显然也推进了一个阶段。”小黄山遗址中发现的稻属植物植硅体反映出小黄山先民已经开始驯化水稻,稻米在食物中占有重要地位。

源自《农业考古》

源自《农业考古》

小黄山遗址地处南方酸性红土埋藏环境,文化层中的有机质文物和动植物遗存,基本被腐蚀殆尽,出土遗物主要是石器、陶器两大类。石器与陶器数量众多,而且许多石器、陶器体积较大,不便携带,必须定居使用,成为小黄山先民“居有定所”的又一佐证。

05

石器

小黄山遗址出土最多的石器是石磨盘与磨石,最完整的石磨盘重达30公斤,与磨石配合用于脱粒谷物,研磨块茎、坚果获取淀粉,砸击动物骨骼吸食骨髓等。打制石器有砍砸器、刮削器等,磨制石器以斧、锛为主。砍砸器、石斧应是用于砍伐、加工木材的工具。刮削器、小型石锛很可能是切割兽肉、剥制兽皮的工具。穿孔石器、带槽石球颇具特色,其用途各家众说纷纭,未有定论。

带槽石球

带槽石球

石雕人首

遗址第6文化层发现一枚石雕人首像,高7.6厘米,呈鹅蛋形,质地为玄武岩质砾石,先民使用了钻、刻、掏等工艺,以夸张的形式表现面部五官,个性鲜明、形象传神。这张9000年前的石脸,独一无二,究竟是图腾、族徽,还是装饰,其神秘面纱仍有待揭开。

石磨盘与石磨石

磨盘体扁平,表面微倾斜,研磨面平整微凹。磨棒呈椭圆形,底面较平,顶面弧鼓,便于握捏与研磨。石磨盘与磨石是小黄山人用来为谷物脱粒、砸击研磨坚果以获取淀粉等生产活动的工具。

穿孔石器

选用质地坚硬的闪长岩砾石加工而成,外观呈圆柱体,中部宽,两端弧收,对钻圆孔,造型均匀对称,通体内外打磨光滑。下图穿孔石器高9.5、外径7.1、孔口径4厘米,是小黄山遗址发现的制作最精美的一件石器。

06

陶器

小黄山早、中、晚三期遗存的基本陶器群始终是盆、盘、罐、钵、釜,大多如太阳般鲜红,沁染成一种当时人类对自然和生命的信仰。

陶圈足盘

陶圈足盘早期夹砂红衣陶占绝大多数,胎壁粗厚,器形硕大,制作原始,以敞口小平底盆为典型器。文化内涵与浦江上山遗址相近。

中期夹砂灰陶数量明显增多,陶器胎壁趋薄,平底器、圈足器、圜底器为大宗。陶器的外形、工艺和装饰风格等,存在着不少距今8000年左右的跨湖桥文化因素,但较其更为原始。

晚期陶器以夹砂灰陶为主,少量夹炭陶,器型有圜底釜、双鼻与口部齐平的平底罐、平底盆、平底盘、钵和小杯。文化内涵与跨湖桥文化也有相当多的可比性,绳纹圜底釜、双鼻平底罐、平底盘与河姆渡文化同类陶器相似。

双耳罐

双耳罐

陶大口盆

大口,腹壁斜直,上腹捏塑一只把手,饼状小平底。器表涂刷碾磨得极细的红色黏土悬浮液,从而形成新石器时代独特的红色陶衣。

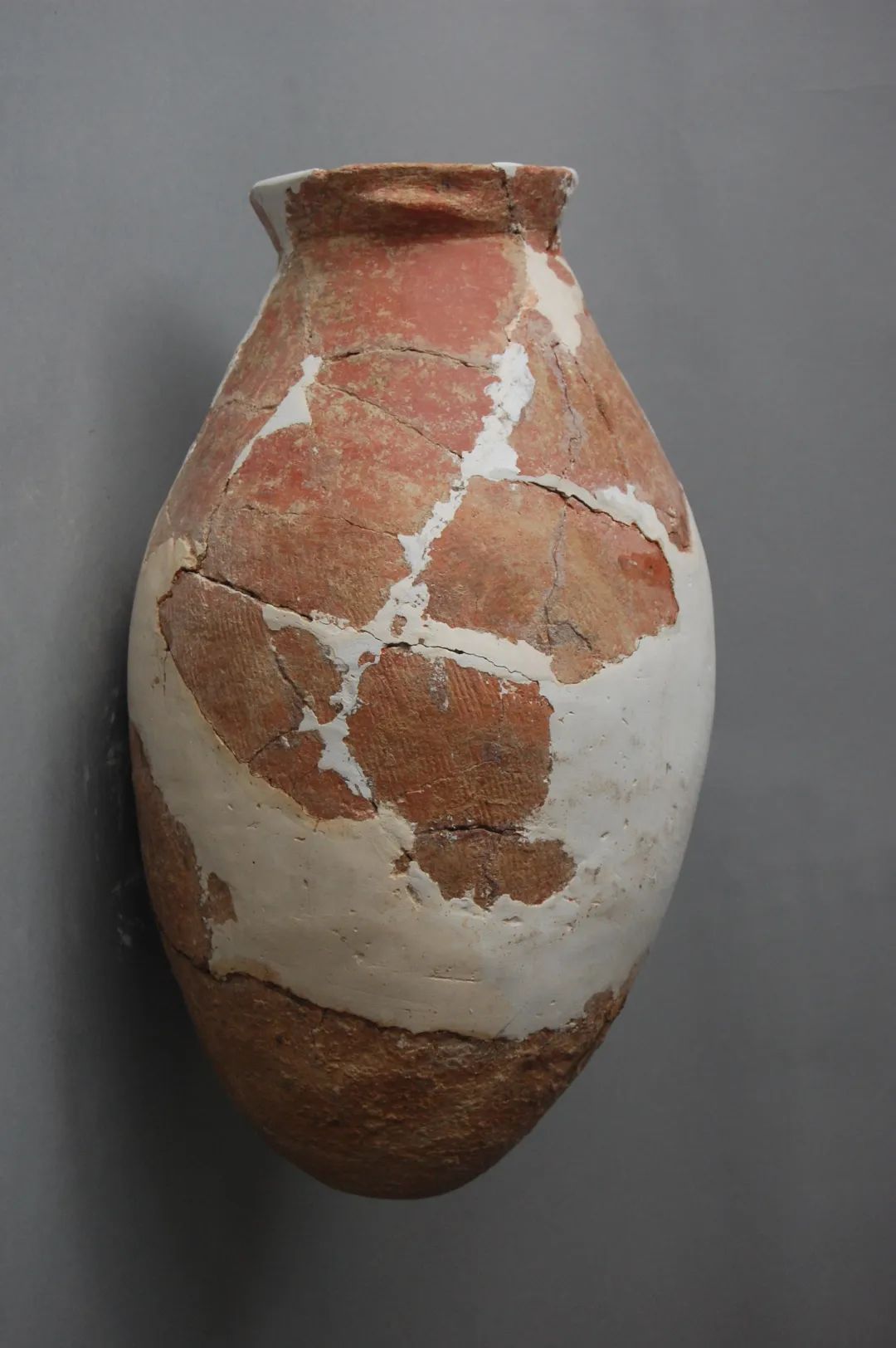

陶背壶

高45、口径14.5厘米,壶口较小,肩腹一体呈椭圆形,最大腹位于中部,小平底。一侧以适当间距贴塑两只竖耳,另一侧塑一只把手。器表施红色陶衣。

陶尖底瓶

高44、口径14、腹径22厘米,瓶口微侈,束颈,橄榄腹,底部尖圆。施红色陶衣。这是我国迄今考古发现时代最早的背壶和尖底瓶。

嵊州小黄山遗址因其独特的地理位置,丰富的文化内涵,成为探究钱塘江南岸上山、跨湖桥、河姆渡三大新石器时代文化的时空分布范围、相互关系的重要考古学资料,荣列2005年度全国十大考古新发现,2013年被国务院公布为全国重点文物保护单位,2022年5月,嵊州正式被纳入“上山文化遗址群”申报世界文化遗产预备名单申报地成员单位。

我们将贯彻落实好习近平总书记作出的“要加强对‘上山文化’的研究和宣传”重要批示精神,为“上山文化”申报世界文化遗产贡献嵊州力量。

来源:文旅嵊州

嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。

赞

已有0人点赞

新房

-

雲庐在售

三江街道 27700元/㎡ 价格待定 -

剡湖云璟在售

剡湖街道 14491元/㎡ 价格待定 -

碧桂园·棠樾府在售

浦口街道 10490元/㎡ 价格待定 -

金昌·香湖明月在售

鹿山街道 13000元/㎡ 价格待定 -

金昌·白鹭金湾 在售

三江街道 9699元/㎡ 价格待定 -

中国铁建嵊星湾在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

中国铁建官河府 在售

三江街道 9800元/㎡ 价格待定 -

嵊州上悦城 在售

三江街道 8900元/㎡ 价格待定 -

观河盛世府|创世纪在售

三江街道 9000元/㎡ 价格待定 -

中梁·越江府在售

鹿山街道 10000元/㎡ 价格待定 -

勤业阳光龙庭售罄

三江街道 8500元/㎡ 价格待定 -

恒大越府 在售

三江街道 11500元/㎡ 价格待定

出租房

-

吾悦单身公寓

三江街道45㎡| 1室1厅 1500元 面议 -

恒大未来城

三江街道136㎡| 4室2厅 3100元 面议 -

君悦新天地

三江街道65㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

嵊星湾

三江街道107㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

碧桂园

三江街道120㎡| 3室2厅 2900元 面议 -

名士颐景园

三江街道89㎡| 3室1厅 2600元 面议 -

上悦城

浦口街道90㎡| 3室2厅 3200元 面议 -

官河府

三江街道97㎡| 3室2厅 2600元 面议 -

恒大未来城

三江街道118㎡| 3室2厅 2800元 面议 -

丽湖小区

三江街道100㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

黄金水岸

鹿山街道70㎡| 2室1厅 2700元 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道110㎡| 3室2厅 3200元 面议

二手房

-

中大剡溪花园

三江街道135㎡| 3室2厅 128万 面议 -

朝晖雅苑

三江街道109㎡| 3室2厅 99.8万 面议 -

赞成雍景园

剡湖街道137㎡| 4室2厅 135万 面议 -

南津路

剡湖街道90㎡| 3室2厅 81.8万 面议 -

和悦公馆

浦口街道90㎡| 3室2厅 110万 面议 -

金湾国际

浦口街道148㎡| 3室2厅 162.8万 面议 -

黄金水岸

鹿山街道122㎡| 3室2厅 139.8万 面议 -

绿地香港

浦口街道89㎡| 3室2厅 62万 面议 -

明山桃源

浦口街道256㎡| 4室2厅 298万 面议 -

绿城玉兰花园

三江街道167㎡| 3室2厅 210万 面议 -

金湾国际

浦口街道327㎡| 4室2厅 488万 面议 -

恒大未来城

三江街道175㎡| 5室2厅 179.8万 面议

微信公众号

微信公众号